GSR公开课第十七讲:污染土壤原位热脱附技术与工程应用

主讲人:焦文涛 研究员

(2022年4月7日)

焦文涛,中国科学院生态环境研究中心,研究员/博士生导师。长期从事土壤及地下水污染修复与生态功能提升的研究。近年来研发了精准化热修复及其耦合技术,创制了有机污染土壤电阻加热及其化学氧化耦合修复设备,创新性解决了加热的精准控制、自动连续调压和化学试剂的同时注入传输的难题,实现了精准加热节约能源及与强化化学氧化的耦合,降低能耗30%以上,该技术已在修复项目中成功推广使用,为我国有机污染土壤修复提供了新的理论支撑和技术装备。

主持国家自然科学基金项目3项,国家重点研发计划课题、北京市重大项目、中国科学院科研仪器设备研制项目和STS课题各1项及多地土壤及地下水污染评价与修复方案设计等面向国民经济主战场的环境咨询服务工作,获批经费累计超3000万元。已发表学术论文百余篇,其中第一或通讯作者发表SCI论文30余篇,他引次数>1500次;组织编写3本英文专著的各1章;组织《环境工程学报》“土壤热修复技术应用”专题2期,并被聘为该学报“特邀学术编辑”。获中国发明协会2018年一等奖(排名第4)和2019年产学研合作创新奖(个人)。现任第七届环境地球物理专业委员会的副主任委员、土壤学会青年工作委员会/土壤环境专业委员会委员等,兼任国家自然科学基金委、财政部环保经费预算、生态环境部土壤修复专项入库、科技部项目评审专家等,及学术期刊《Environmental Research》、《环境科学研究》等编委。

课程概要:

有机污染土壤热脱附技术具有污染物处理范围宽、修复彻底、修复后土壤可再利用等优点。本报告将系统介绍原位热脱附技术的应用背景及现状,讲解热脱附技术的工艺原理与技术装备,通过典型案例剖析热脱附的技术要点与关键环节,并对我国清洁高效热脱附技术与装备的研发进行前景展望。

课程内容:

一、研究背景

我国现有污染场地30-50万块,其中有机污染场地占比约60%。有机污染场地的污染严重,多位于城市新中心且多数已被规划为商住用地。有机污染场地具有污染因子复杂、污染程度严重、土壤粘性大、污染程度深等特征,场地存在难挥发、难降解污染物。有机污染场地威胁人体健康、环境安全和社会民生,具体案例可参考“常州外国语学校毒地事件”。综上,我国有机污染场地修复形势紧迫,改善城市土壤生态环境、增强生态系统服务功能十分紧迫。

现有的修复技术存在各种问题,异位修复技术容易导致二次污染、运输成本较高、环境监管难度大;封存阻隔技术只能实现原位隔离,无法去除污染物;渗透反应墙技术的修复周期较长;冲洗技术无法完全去除污染物,不适用于低渗透区修复;气相抽提技术对SVOC及不挥发有机物处理效果差,不适用于污染含水层修复。结合现状,我国对于污染场地修复技术的综合需求是原位、广谱和高效。

二、技术介绍

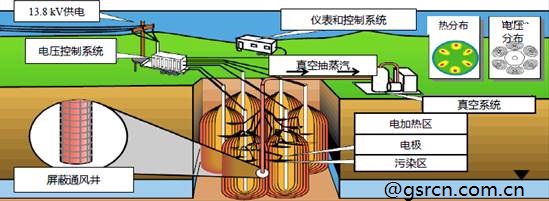

原位热脱附技术(In Situ Thermal Remediation, ISTR)出现于20世纪30年代,由石油开采行业产生,自20世纪70年代开始应用于污染场地的修复。原位热脱附技术通过升高污染区域的温度,改变污染物的物化性质(蒸汽压及溶解度增加,粘度、表面张力、亨利系数及土水分配系数减小),促进土壤污染物脱附进入气相,通过抽提气相使污染物脱离地下环境。热脱附技术的系统由供能系统、加热系统、抽提系统、废水/废气处理系统、与监控系统等五个系统组成,如图1所示。

图1.热脱附系统组成

热脱附技术主要有三种类型:原位电阻加热技术(ERH),蒸汽强化抽提技术(SEE)与原位传导加热技术(TCH)。不同的技术方法适用于不用的场景与条件,如图2所示。

图2.热脱附技术适用范围

三、研究现状

(一)难点与挑战

1、基础理论存在差距:我国的热修复理论研究已获得一定进展,但与发达国家仍存在差距。

2、热修复能耗居高不下:迫切需要进行耦合技术研究,达到节能降耗的目的。

3、耦合技术研究亟待提升:热修复耦合技术及强化原位热处理耦合技术研究需要提升。

4、装备智能化、自主化水平不足:自主研发智能化耦合热修复技术装备是节能降耗的必要途径。

(二)国内、外标准及规范

我国原环保部于2017年立项编制《原位热脱附修复工程技术规范》,2020年发布征求意见稿,2021年4月30号实施。该技术规范属于通则,细节有待填充。

国外在1985年首次指定热修复为修复技术,在1994年正式提出热脱附的概念定义,在1998年出台蒸汽注入的相关要求,在1999年将热修复技术加入创新场地修复技术名录,在进入21世纪以后陆续提出了相关标准与资料。

(三)国内、外技术应用情况

原位热脱附修复技术于2012年在我国中试,2016年开始第一个工程应用。目前在我国已有二十余例中试规模以上的现场应用,主要为热传导加热。该技术的应用范围集中在长三角地区,修复场地主要是农药化工类高风险污染场地。热修复设备以引进国外技术为主,自主研发为辅。

在1988-2021年美国的643项原位热修复项目中,电阻加热ERH技术处于主导地位,占比为57.2%。原位电阻加热的大量应用主要取决于两点:原位电阻加热技术能源利用率高,适应于渗透性差及均质化差的污染区域的修复;污染地块中污染物的沸点较低,使用电阻加热技术即可将污染区域的温度加热至其沸点以上。

四、典型案例

以“柳州市造漆厂退役场地原位燃气热脱附修复项目”为例,该案例的修复方量为10913m3,修复深度为0-6.5m,主要污染物为乙苯、1,2-二溴乙烷、1,1,2-三氯乙烷、六氯苯(沸点较高)等,修复目标为建设用地第二类筛选值,修复周期140天,加热周期58天。

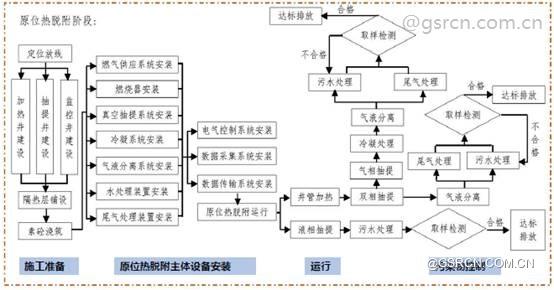

原位热脱附工艺的施工流程涉及施工准备阶段、原位热脱附主体设备安装阶段、运行阶段、污染物控制阶段,具体细节参考图3。

图3. 原位热脱附工艺施工流程

施工过程中根据污染深度不同将原位热脱附分成三个区域,不同的分区、污染深度采用不同的加热方式,加热井间距也相应做出调整,全场布设多相抽提管和水平抽提管。

该场地的部分建筑不能拆除,建筑是砖混结构而混凝土,一旦热脱附系统开始运行,高温可能会影响土壤上层的建筑。若需要在保证安全的前提下维持建筑的完整性,需要另外从建筑学方面考量、调整。

该场地为喀斯特地貌区,且山体侧地表水和地下水充裕。为适应当地情况,需要结合现场进行水力计算和模拟仿真,最终决定采用竖直抽提多级加密阻断技术。多级加密阻断技术可通过设置边界竖直多相抽提井与内部竖直多相抽提井实现,边界抽提井既可抽提修复区域内的污染物蒸汽又可以阻断地下水流入修复区域内;内部抽提井会将污染物蒸汽与污染地下水一并抽离,流进修复区的地下水也会被抽提出该区域。

针对土壤热修复过程中能耗高、修复周期难预测、工程实施缺乏理论指导等现状,开发了三维数值仿真模型。基于三维仿真模型,开发了工程计算平台,用于指导工程设计和优化。该技术的优点在于可以预测修复周期、能耗等,精准评估修复成本;理论指导施工,避免过度修复;直观、深入认识修复过程,优化工程实践。技术可以通过数值仿真计算抽提井布置间距、数量及抽提深度。

能源消耗与环境影响方面,该项目在运行阶段中,平均每日可减少92.27L地下水流入原位热修复区域,节约应用于加热污染土壤的能量约2596000kJ,节约314.65m3的天然气消耗,同时实现每日592.76kg的碳减排。

五、前景展望

原位热修复技术目前主要发展目标为攻克关键修复技术、助力工程节能降碳、提升城市生态功能。热修复技术的修复机理仍需要做出大量工作,为之后的耦合修复技术做好铺垫;通过开发的原位热修复工艺设计软件可以完成对污染物去除的预测,但仍需大量使用以提高软件的预测精度;热修复技术相关的装置研发目前仍依靠国外资源,之后的发展目标是自主研发精准原位热修复技术装备。

(一)热耦合化学氧化修复模式

创新提出基于“电动传输-电阻加热-化学氧化”的高效耦合修复模式,这一模式展示了一种新型、高性价比的有机污染物去除途径。该模式下土壤污染物去除率提高17%,速率提高46%。

(二)热耦合微生物修复模式

强化嗜热菌高效降低土壤污染物,目前的发展方向是关于土壤介质中靶向精准定向传输微生物。

(三)热质耦合迁移预测模型构建

构建热质耦合迁移模型;预测土壤内热-湿-污染物耦合迁移过程。

(四)原位热修复数值计算模拟

目标是有能力提出原位热修复加热间距、加热时间等设计及运行参数的预测方法。该模拟系统在高温条件下的预测精度有待提升。

(五)原位热修复工艺设计软件研发

开发“污染土壤原位热修复工艺设计智慧平台”软件,发展目标是定量评估工艺设计参数、优化修复方案设计。

(六)新能源利用

结合区域特征考虑引入新能源应用,以此达到节能降碳的目的。

六、问答环节

1.中国矿业大学刘汉湖:原位热脱附作为目前国内主流有机污染物处理技术,对于VOCs沸点差异,需要如何完成平衡?

回答:早期依靠经验,目前是依靠平台,污染物性质通过实验室的小型实验完成探索,通过模型模拟平台进行校正,通过工期来确定平台的建设。结合修复周期、经费、污染物性质、水文地理性质进行综合考量,依据木桶效应,要重点关注沸点最高的污染物。

2.山东大明环保:污染物去除阈值,原位热脱附系统中加热温度的设置,井加热温度曲线的走势所代表的含义?

回答:污染物浓度去除标准以达到修复目标为准。加热温度的设定需要参考污染物成分中沸点最高的污染物,通过实验室研究测量能消除该污染物的温度。温度曲线分为“水分析出——水分与污染物共沸——水分彻底移除”三个阶段:水分析出阶段的温度主要为100度及以下;水分与污染物共沸是在100℃以上与到达平台期以前这一阶段;在温度曲线到达平台期后,基本可以认为水分已经被彻底移除。

3.广西大学刘宗辉:原位热脱附耗能大,异位处理的经济效益好。请问原位热脱附技术目前的发展状况如何?

回答:异位处理比原位处理的成本可观,但有些特定场地无法拆除土层表面的建筑,只能使用原位修复。采用原位修复技术可以确保污染物的气味不外泄,避免了周围居民的投诉。

课程总结:高铭晓、邓璟菲、雷秋霜