GSR公开课第二十七讲:厂城共生:长三角地区“城中厂”的社区化更新

主讲人:孙淼 博士

上海大学

(2023年2月11日)

孙淼,博士,上海大学文化遗产与信息管理学院讲师,同济大学城乡规划学博士后,国家工业遗产专家库成员,入选上海市“超级博士后”人才计划,国家一级注册建筑师,中国建筑学会会员。获同济大学工学博士(建筑设计及其理论方向),德国斯图加特大学建筑学硕士,同济大学建筑学学士,美国耶鲁大学访问研究助理(城市设计方向)。曾就职于华东建筑设计研究院等。研究从厂城共生的视角,聚焦工业遗存更新对城市可持续发展的影响,以及数字技术的相关应用。主持中国博士后基金1项,出版专著1本,发表期刊论文21篇,主持上海存量工业数字地图、徐家汇文定坊工业街区更新、台南垃圾焚烧发电厂改造等项目。

课程概要

“城中厂”对城市存量阶段的可持续发展具有重要意义。在城镇化进程中,原先处于城市边缘的工厂渐渐被城区包围,成为后者重要但又格格不入的一部分。而传统“园区化”的更新模式存在边界封闭、功能单一、空间利用效率低下等问题。本研究从厂城共生视角出发,通过量化分析和田野调查的综合方法,梳理了长三角地区“城中厂”的形成、特征和社区化案例,结合实践初步提出“城中厂”社区化更新的策略。综上,本次报告分享内容包括:(1)“城中厂”形成的历史过程,以及对城市可持续发展的意义;(2)“城中厂”的空间、功能、社会和文化特征、以及主要类型;(3)“城中厂”社区化更新的主要模式和4点更新策略。结合团队主持的徐家汇文定坊工业街区更新项目,予以具体阐述。

课程内容

通过3年时间采用AI图像切割、特征工程、和随机森林的算法,我们团队建立了一套将工业建筑从城市遥感影像图中提取出来的方法。“城中厂”对于城市来说是非常重要的一类资源。经2020年数据统计,在上海市中心城区664平方公里区域内,工业建筑约有2.6万栋,总建筑面积达到了约1亿平方米,占地面积约110平方公里,占据上海市中心城区面积的1/6。从土壤保护修复角度看,“城中厂”可能是潜在的污染源或者环境隐患;而从空间学科角度来看,我们认为“城中厂”是城市中的存量空间资源和社会文化资源——大多数的厂房都已存在30年以上,是认识一座城市的工业发展史、工业文明,维系城市身份认同的重要纽带。同时“城中厂”大部分位于一些老工业基地,例如杨浦滨江、彭浦镇、宝山钢铁厂、吴泾化工区等等,这些工业基地都面临着转型升级、可持续发展的困境,我们也认为“城中厂”是一种重要的经济资源,是城市可持续发展的“催化剂”。

一、城中厂的形成:工业化和城镇化

(一)“城中厂”典型类型

洋务运动初期,李鸿章组织建设江南制造总局,现存1868年建的翻译馆。这栋翻译馆原本是厂区内的一栋建筑,但因其周边的厂房全部被拆除,它成为现存唯一一栋保留在杨浦滨江公共空间的绿带上的建筑。作为一座孤立的“城中厂”,其周边均是城市绿地、步道和公共空间广场,这是“城中厂”的一类代表。

1907年建造的怡和打包厂是另外一种“城中厂”模式,两栋被保留的厂房和周边的高层住宅被统一再开发,其他厂房被拆除并新建高端住宅楼,两栋保留的历史工业建筑作为城市记忆并被植入新的功能。

城市中还保留着拥有30-40年前风貌的“城中厂”,例如湖丝栈,原本为湖州商人在上海储藏丝绸的仓库。厂区周边以1970-1980年代建设的砖混民居为主;远处有1990年代以后建设的高层住宅。但整体的环境与30年前差异不大。这种“城中厂”在更新中与周边环境的关系尤为复杂,涉及到边界、空间、采光等。

1925年建设的上海生物制药研究所也是上海市这几年较为重要的城市更新项目。它所处的环境,是另外一种“城中厂”类型:一侧为1980~1990年代建造的6层老公房,远处为2000年前后建造的瓷砖饰面高层住宅,一侧还矗立着2000年后建成的高层商办楼。即处于一个剧烈、快速变化的城市环境中。

当然也存在一些少数的大规模成片聚集的工厂,例如上海机床厂。它位于杨浦区的杨浦滨江北段,于1950年左右建成,与上海电缆厂等共同构成一个约2平方公里的工业聚集区。但是我们依然把它称之为“城中厂”,因为其周边为公园、居民区、商业区、学校等。

(二)“城中厂”初步定义

“城中厂”是城市在发展过程中,被非工业城区逐渐包围的工业场所。例如常州第五毛纺厂,也是第二批国家工业单位。它的周边既有1950~1960年代的城中村,也有1980~1990年代的工人新村和1990年代以后建造的学校,更外围还有2000年以后的高层住宅。因此,我们可以得出一个结论:“城中厂”所处的周边环境都不再作为工业生产所使用,本身也不再具有作为大机器生产的价值。目前绝大数“城中厂”已不再是工业空间,而作为文创空间、博物馆展示空间或商业场所。如何更好发挥“城中厂”在城市中的作用,是我们一直在探讨的问题。

(三)“城中厂”5个内涵

我们团队在2014~2020年的6年期间,共调研了长三角地区7个城市的316处“城中厂”,花费了大量的时间通过问卷访谈、现场调研等总结“城中厂”5个方面的内涵。

第一, 从空间方面来说,我们认为“城中厂”是工业场所。这个场所不仅包括了土地,还包括了土地的附着物——建筑物、植被、机器设备、道路等一系列空间要素。

第二, 从历史文化的角度来看,我们认为“城中厂”是工业遗产。这个遗产并不是从法定的或官方的角度认定的遗产,而是具有遗产保护价值的一类遗产。前文也提到过:绝大数的“城中厂”已经有30年及其以上的历史。

第三, 从环境的角度,“城中厂”是工业污染地。虽然在实地调研中发现:长三角城市的中心区,大多数的工业为轻工业——棉纺厂、食品加工厂、小型机械加工厂等。但不可否认的是,污染残留不可避免地存在,周边环境也存在一定的污染环境隐患,这是城市更新中需要关注的因素。

第四, 从社会学角度,“城中厂”是社会结构过渡区。我们对周边居民做过一次系统调研,调研表明:周边居住人群有3类,第一类为原本的老工人家庭,基本上已经退休;第二类为外来的务工人员,尤其是低收入的外来务工人员——快递员、废品收购员等;第三类为随着“城中厂”周边区域被开发作为商办住宅,会有一些中产阶级会进入到这个区域内,学术上对此现象的解释术语为“绅士化”——Gentrification。我们可以理解为“城中厂”及其周边环境在进行急剧变化——老一辈人在逝去,年轻一代居住条件不稳定,在不断地进入到这个环境中。

第五, 从经济学角度,“城中厂”是可再开发用地。经数据统计:在上海,“城中厂”的工业空间使用租金比同区位的商业和办公的租金低30%左右,它的土地开发成为可能会更低。因此,我们认为它是城市中不动产的洼地。

(四)“城中厂”数据对比研究

经部分数据量化研究:绝大数的“城中厂”的容积率低于1.0。相对而言,无论是新开发的商办区或居住区,容积率大多落在2.0~4.0的区间,这也意味着“城中厂”的空间使用效率低下。

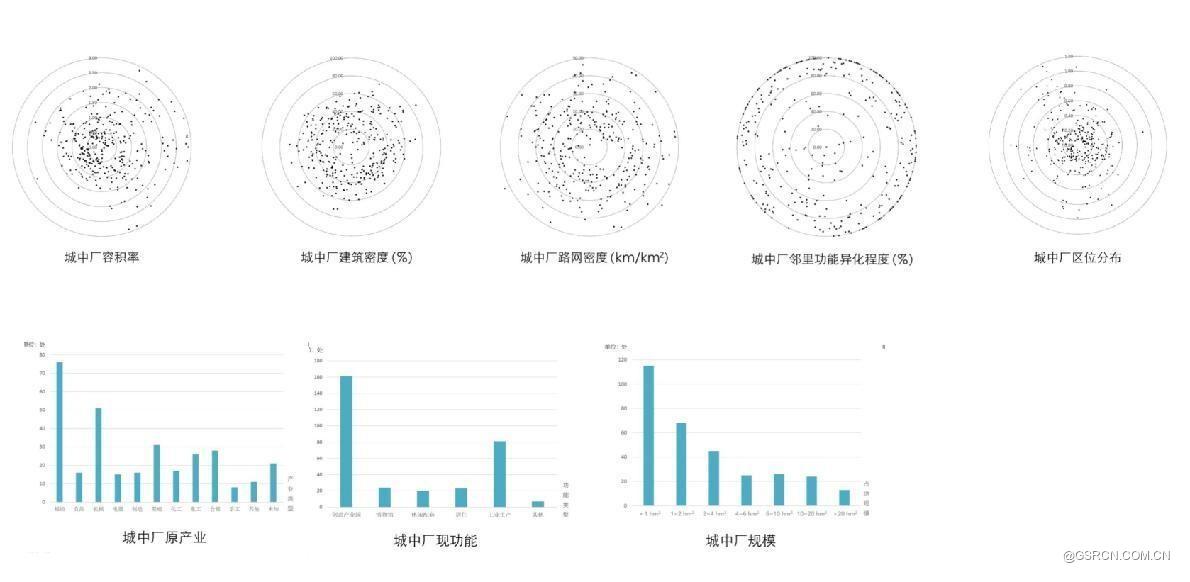

图1 城中厂数据研究(来源:作者及其团队)

绝大多数“城中厂”的建筑密度为40%左右,密度相对较高,意味没有足够的公共空间(停车、绿地)划,常规的居住区为20%甚至更低,商办区为30%左右,因此在“城中厂”改造过程中必须对部分的房子进行拆解。

从路网密度来看,“城中厂”在20km/km2的范围浮动,远高于城市新建区的路网密度,这也是为什么我们经常称“城中厂”的路网为“小街坊”、“窄马路”、“密路网”。

从“城中厂”和周边邻里的功能对比看,超过80%的“城中厂”周边以非工业的空间功能为主。工业一旦无法集聚,“城中厂”自身作为生产空间的价值也就大大萎缩了。同时,“城中厂”绝大多数聚集在城市的中心区,甚至老城区的边缘地带。

从现状功能来看,1/3的“城中厂”都已经改造成为各种创意产业园作为办公、文创、艺术使用等,但也有1/4的“城中厂”仍然被作为工业生产空间在使用。

从规模看,与东北和西部的大型工厂相比,江南地区典型的“城中厂”规模很小,1/3 的“城中厂”低于1公顷,5公顷以下占60%,这种尺度我们认为更加适合融入城市,更易被改造。

(五)“城中厂”的4种类型

图2 “城中厂”4种类型示意图(来源:作者及其团队)

飞地型城中厂——城市核心区由孤立的中小型建筑构成,被周边非工业空间所包围。

群落型城中厂——位于老城区的边缘地带,多种工业厂房的建筑群,周边也基本都是些非工业的环境。

聚落型城中厂——中心区以内老城区以外的中型的工业厂区,周边多多少少会存在其他的工业区,正处于转型的过程中,主要是老城区周边的工业卫星城。

系统型城中厂——中心城区边缘的大型的成片的工业厂区,旁边有较为成熟的工人新村、电影院、厂区配套办公、学校等,但是设施老化衰败,人口也相对较少。

二、社区化:适应社区需求的地化改造

(一)园区化更新&社区化更新

图3 园区化更新与社区化更新区别示意图(来源:作者及其团队)

相比于园区化更新,即以园区为导向的内向性更新——围墙高起、栅栏高起,造成整个园区活力很低,社区化更新是以社区居民为导向,是一种包容性的更新。

(二)园区化更新的3个案例研究

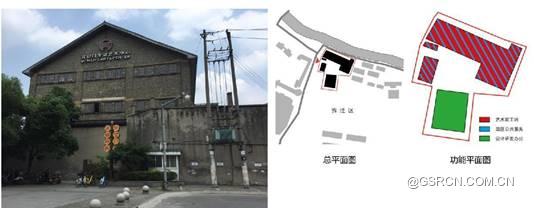

创意产业园——无锡北仓门艺术中心,将工业园区改造为创意产业园,是最常见的一种模式。于2004~2005年由蚕丝仓库改造,也是无锡最早的城中厂更新项目。主要由各种艺术+工坊、配套的公共服务和设计研发办公组成,规模不大,基本上通过高起的围墙作为边界,只有一个出入口,和周边的社区在功能空间上都没有较大的联系,因此除了举办文化活动时,会有人流涌入,平时只有办公人员在这里出现,整体氛围冷清。

图4 无锡北仓门艺术中心实景图与平面图(来源:作者及其团队)

工业博物馆——常州梳篦厂博物馆,虽然为开放式,但是它的功能以生产储藏+博物馆为主。调研发现:只有对梳篦文化非常感兴趣的一些游客才会到这里,周边居民对它基本没有感情或者功能上的需求。

图5 常州梳篦厂博物馆实景图与平面图(来源:作者及其团队)

工业景观公园——上海后工业生态景观公园,主要是将老厂房、大型的设施、道路、植被景观均保留下作为参考游览的景观要素。通过调研发现:绝大多数居民对此无感,因为公园封闭式管理以及被城市主干道割裂,所以与社区关联很弱。

图6 上海后工业生态景观公园实景图与平面图(来源:作者及其团队)

因此我们认为:园区化更新是为了满足自身开发、经营和管理需求为导向的常规改造。优点在于能够保留大量的“城中厂”,但是如今弊端已经凸显:边界封闭隔离导致“城中厂”活力不足;功能植入单一导致和周边社区联动有限;遗产存续缺乏系统性,重单体轻区域;空间缺少开发导致使用效率低下。

(三)社区化更新的4个内涵

社会化更新是以满足“城中厂”及其周边地区的社会需求为导向的在地化改造,即为“城中厂”及其周边的社区定制化改造。我们总结社区化更新有4个内涵,同时也有4个方面的功能:

第一、 社区化更新满足认同需求,为整个社区提供可识别性,即通过工业遗产作为建立社区认同的载体,像高耸的烟囱、红砖的厂房和一些特殊空间的设备等。

第二、 社区化更新提供交往需求,通过消弭城市和工厂之间的空间和心理隔阂提高边界融合性。

第三、 社区化更新满足职住需求,通过植入符合社区需求的符合功能,满足功能均衡性。比如面对以居住为导向的社区,“城中厂”的改造就应该提供更多的配套辅助功能,例如儿童娱乐场所、咖啡厅、社区图书馆等。若面对以商办为主导的社区,改造应提供长租公寓、青年宿舍、酒店等居住空间。

第四、 社区化更新需要提供使用空间,满足空间适应性。从使用对象从机器设备转换为人,无论是从建筑空间尺度、建筑采光、通风,都需要进行适应性改造,提高人在空间里的舒适度。

(四)长三角地区社区化更新的历程

从1978年改革开放以来,长三角地区的社会化更新经历了4个阶段:临时居住化、非正式居住化、居住区化、社区化。

最早的临时居住化时期可以追溯到1980年代初的“鸳鸯楼” ,将厂房改造面向回城知青夫妇的“婚房”。当时大批的知识青年从西北、东北、西南等地区回到上海,数量高达数百万。年轻的知青夫妇都面临着结婚的问题,但是上海的居住条件在1980年代初是非常恶劣的,人均居住面积不到2平方米,因此当时的上海政府改造了一批闲置厂房、闲置学校等作为知青夫妇回城后的居所。单套面积达到10平方米左右,为一室一厅格局,并有独立的卫生间,在当时属于居住条件非常好的套房空间。

1990年代,随着浦东新区的建设开放和人口流动的加速,催生出面向务工人员临时居住的“灰领公寓”,即将一些闲置的老厂房改造为面向外来务工人员的临时居所。

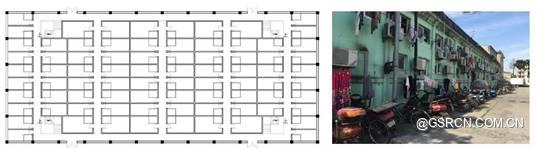

图7 灰领公寓示意图(来源:作者及其团队)

通常将一个较大的通透的厂房增加隔断,做成像宿舍一样的空间。空间质量不高,容纳2~8人,具有一定历史背景下的社会学贡献。

到“世纪之交”时,出现“艺术家工坊”和“创意产业园”,从海外回来的建筑师、艺术家,将西方的建筑理念带回国内。例如来自台湾的建筑师登琨艳改造了杜月笙仓库作为自己的工作室使用,面积为1700平方米。改造之前为砖木结构的仓库,破败不堪。

图8 台湾建筑师登琨艳及其改造的杜月笙仓库(来源:同济大学大都会更新研究社公众号)

改造后基本保留了斑驳的历史沧桑感,同时进行了适当的室内空间改造。很多艺术家在这样的改造空间里居住、办公、售卖艺术品。著名的田子坊也是这个时期改造完成,由厂房和民房统一改造为创意产业园。2004~2005年之后,地方政府为约束野蛮式改造风气增长,推出了上述“三个不变”原则。

2010年至今,由于之前的非正式居住化出现较多的安全隐患,尤其以消防为主,因此房地产开发商尝试通过居住区化的方式部分保留“城中厂”的工业遗产,将“城中厂”的更多部分开发为面向中产阶级的高端居住区,保留的厂房基本被改造为社区配套设施。

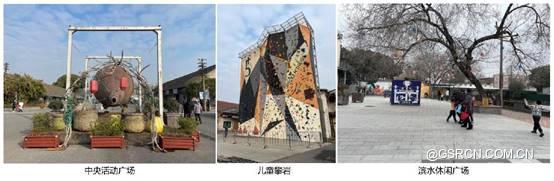

最后一个阶段为社区化,即工业邻里再生。以上海松江云间粮仓为例,作为最早的战略储备粮仓,于1950年代初建造,建筑面积高达40000多平方米。

图9 上海松江云间粮仓社区化改造(来源:作者及其团队)

它的社区化更新,一方面将老仓储建筑改造为酒店住宿、创意办公和文化商业,弥补了区域相关功能空缺。更重要的是为周边居民提供了良好的休闲场所(儿童攀岩等)和身份认同感(粮食雕塑等),提醒人们此处历史上是面向上海最重要粮食储蓄的枢纽。完美地将周边社区居民的需求和“城中厂”发展的功能相结合。

三、厂城共生:上海徐家汇文定坊的探索

(一)文定坊社区化更新背景

文定坊位于徐汇区西南角,肇嘉浜、蒲汇塘和法华泾3条河流在此汇聚。是文定公徐光启后人居住的地方,是徐家汇地区仅存最后一片工业历史地段。

图10 上海市徐家汇文定坊工业历史地块位置图(来源:作者及其团队,合作:陈晨,张轶佳,李勇等)

文定坊的工业类型多元且规模较小,拥有化妆品厂、缝纫机厂、建材厂、钢制品厂等,最大3~4公顷,最小不到1公顷。小规模的厂房意味着产权边界非常紧密,也会对之后的更新形成较大的挑战。

2018年,我们从研究角度出发,旨在探索工业遗产更新的触媒效应。顺着上海内环线找了30多处“城中厂”案例,发现文定坊触媒效应的表征显得尤为突出:周边存在大量的新建、改建建筑,因此我们对此区域产生浓厚的研究兴趣。在当地街道办的帮助下,进行调研访谈等工作。2019年年初,徐家汇文定坊的街道办希望跟我们合作对其进行规划更新。

首先,我们进行了2个月的实地调研,发现在“城中厂”的背后存在很多现实的在地性挑战,例如:经济上,2018年之后,随着房地产行业下行,此地的家居建材产业正在转型;社会层面上,周边居民缺少公共空间,和街区互动少;空间上,场地被各种围栏隔断,建筑垃圾乱堆;交通上,人行道被停车占据,步行性较差;功能上,周边缺少公共服务和高频消费功能——咖啡、轻餐饮等,下午5点以后街区基本处于无人状态;文化上,海派文化遗产和工业遗产位于街区两端;政策上,需要激活街区活力,升级产业结构;权属上,出让和划拨,商业、工业、居住等混合;模式上,政府投资,为企业服务,需要企业配合。

(二)文定坊社区化更新的3个阶段

从概念到施工,此项目包含“城中厂”更新的全过程。

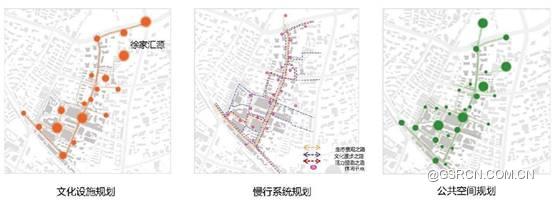

Step1:街区更新规划,主要是空间资源梳理和串联,与“城中厂”本身关系不大,包括文化设施规划、慢行系统规划、停车功能调整规划等,还有一些街道家具、夜间互动灯光、临时构筑物等。

图11 上海市徐家汇文定坊“一街”“一坊”更新规划图(来源:作者及其团队,合作:陈晨,张轶佳,李勇等)

Step2:街坊更新城市设计,涉及到大量“城中厂”的设计,旨在增强“城中厂”与周边街区的互动,以共享为设计理念、以服务周边社区为设计目标、以公共空间和建筑界面为设计对象、以节点划分为设计手段。

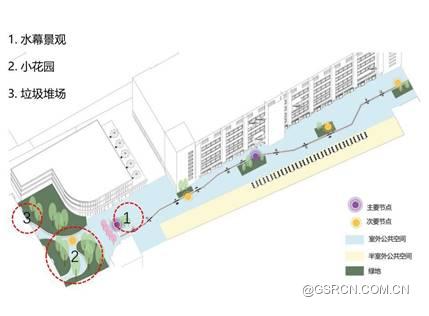

我们对所有的室外空间进行编号制定节点,针对每个节点分析现存的问题以及设计解决方案,通过与相关的利益相关者(居委会、企业代表等)进行方案咨询,最终得出每个区域的落地改建方案。具体的方案有3部分:第一、内部空间结构以十字车行道路为主,包括步行路网、公共空间、绿地等;第二、通过合并共享的方式,将9个街区内部的生活和建材垃圾处理站缩减为3个;第三、选择2个具有代表性的节点进行景观设计,包括文定坊前厅和位于文定生活与德必之间的狭长走廊,共享走廊也是与“城中厂”更新关系最密切的设计点。

Step3:公共空间节点微更新设计,及其中两栋“城中厂”中的空间。借鉴丹麦公司BIG在纽约Brooklyn街区改造的设计方式,采用了像步行友好、人车混行、可移动景观(树箱、花箱)、临街外摆、开放共享等设计理念。

我们选择的区域本身存在3个较大问题:第一、廊道之前用作停车,铺地陈旧,同德比、喜盈门之间有围墙隔离,三者缺少联系;第二、廊道长达150余米,宽15~20米,狭长且缺少亮点;第三、缺少空间利用,与周边不协调。

我们希望通过景观引导的方式将人群吸引入到街区内部,具体的景观引导方式有引导性灯带、智能水幕系统和小公园(即原先的垃圾堆场的位置)等。弧形的智能水幕通过红外线遥控,人近的时候水流停下,人可以绕行到水幕背后在座椅下休憩,不仅吸引儿童,也能够吸引周边的中年人群和游客。同时,我们也与周边业主协商沟通,增加了一定的步行通道,将整个街道变成“步行友好”的网络。为保留艺术家工坊的文脉,保留更多的画家在这里活动作为空间的历史传承,我们也提出了室外画廊区的规划理念:一方面画家作画,一方面人群休憩,结合尽端的艺术雕塑,提升街道整体艺术氛围。

图12 共享廊道设计示意图(来源:作者及其团队,合作:陈晨,张轶佳,李勇等)

第一版方案中,我们设想整个区域不通车、完全步行,但在实际方案征询发现:完全步行难以得到业主方的认同,因为他们有停车需求。因此我们改变策略,转而变成人车混行、共享廊道的设计,根据需要重新摆设街道家具和花箱,达到可以临时变为仅能步行的区域。同时借鉴荷兰等欧洲国家,采用了很多亮色的线形引导,暗示司机慢行并给司机警示感,自觉降低车速。在端头处,设计一个较大的弧线空间,也起到帮助司机降低车速的作用。在地面设计上采用了无高差设计,加强视觉效果的吸引力。

图13 更新前后示意图(来源:作者及其团队,合作:陈晨,张轶佳,李勇等)

图14 项目现状实景图(来源:作者及其团队,合作:陈晨,张轶佳,李勇等)

因疫情原因此项目一直未完成,目前地面铺装基本完成,隔壁的墙面涂鸦也已经完成,有些业主也已经将他们的家具放到室外,希望借助这个极具社区氛围的贡献廊道的设计,吸引更多的客户。

(三)总结

“城中厂”,是存量规划时期重要的空间资源、社会文化资源和经济资源。社区化,是以适应周边社区居民需求的在地化改造。厂城共生,聚焦的是“城中厂”及其周边的人、屋和环境的协同及可持续发展。更新设计,遵循“从非空间到空间”的解决问题逻辑。“城中厂”的社区化更新,将是中国城市未来20年发展的重要方向。

课程总结:张今英、邓璟菲、董璟琦