GSR公开课第二十九讲:地下水DNAPL污染“电”修复的研究进展与绿色低碳发展思考

主讲人:张芳 博士

清华大学

(2023年4月19日)

张芳,博士,清华大学环境学院长聘副教授。主要研究方向为场地污染修复与劣质地下水资源化,围绕高效低耗的环境污染修复理论和技术开展研究。主持国家重点研发计划、自然科学基金面上项目等10余项科研项目;发表SCI论文80余篇,以第一发明人获得发明专利授权15项。担任ES&T、Journal of Hazardous Materials、《环境工程学报》、《地球化学》、《防化研究》等期刊青年编委,入选国家海外高层次人才青年项目、首批中国科协“青年人才托举工程”,获得清华大学“学术新人奖”、ES&T Letters优秀审稿人等荣誉。

课程概要

我国污染场地地层组成与结构复杂,往往存在粘土等低渗透介质,污染修复易出现拖尾反弹。如何突破多孔介质的传质瓶颈是原位修复的难点。本报告将围绕非均质、低渗透复杂地层重非水相液体(DNAPL)的污染修复,介绍基于直流电场的“电”修复研究进展。通过施加直流电场实现电场、热场、流场多场耦合以强化驱动污染迁移,促使挥发性污染物从含水层高效低耗脱附去除。对于半挥发性污染物,在多场耦合驱动迁移的基础上,可以结合过硫酸盐原位电热活化以实现污染物的快速去除,打破传统热脱附所需几百摄氏度温度条件的高能耗困局。围绕技术如何向更加绿色低碳的方向发展,提出一些思考和展望。

课程内容

一、地下水DNAPL污染修复的难点

(一)场地地层非均质性显著

场地地层普遍具有非均质性,并且粘土等低渗透介质在地层中也广泛存在。在复杂的地层条件下,当有重非水相液体(DNAPL)时,其相应的污染情况、污染分布等会更为复杂。伴随着污染时间的推移,污染物赋存的浓度及空间分布都会发生较大的变化。因为重非水相液体(DNAPL)的密度比水大,在场地中一旦发生渗漏,会一直向地下垂向迁移,当遇到低渗透性介质后受到阻挡便会淤积在表面。如果在早期被发现,最好的方式是尽快将高浓度的区域直接抽走,污染物不太容易进入到低渗透性介质内部。但若有长期污染的场景,污染物一直淤积在低渗透介质的表面,可以通过扩散进入到渗透介质的内部。同时粘土可能会产生次生孔隙,使得自由相可能进入到低渗透介质的内部。因此,在长期污染的场地上,低渗透区会有高浓度的检出,这与低渗透介质本身颗粒较小、且粘土矿物呈现片层结构比表面积大、对污染物吸附能力较强有关。长期污染的低渗透地层中污染物会聚积赋存,且移动性差、脱附难。而在高渗透地层的污染物,易在垂向迁移的同时通过对流、弥散作用在地下水中形成大范围污染羽。我们在修复的时候会发现将水体等修复好之后,这些低渗透地层里储存的污染物又可以通过反向扩散释放出来,这也是修复存在拖尾反弹的主要原因之一。

(二)低渗透介质的水理性质与传质特征

低渗透介质的传质是非常困难的,主要原因在于粘土水分特征主要以结合水为主。如果是砂土,表面的一层结合水膜外是重力水,而重力水是可以流动的。对于粘土来说,粘土的表面带有负电,表面会结合一层正电的阳离子,而正电阳通常是水合离子,使得粘土虽然持水度高(通常大于40%)但给水度几乎为0。这些水基本不流动,同时抗剪强度也很高。对于粘土介质,它的渗透系数很小,通常小于10-5cm/s。

图1 不同介质渗透系数(来源:文献)

在这样一个低渗透介质里,水基本可以理解为不流动,不传递静水压力。在此区域内,它的分子扩散为其主要的迁移机制。在多孔介质里的有效分子扩散系数比单孔中的分子扩散系数要小,与孔隙率和曲折度有关。从相关文献模拟里可知:如果存在低渗透介质和残留DNAPL,反向扩散污染含水层可以持续上百年。

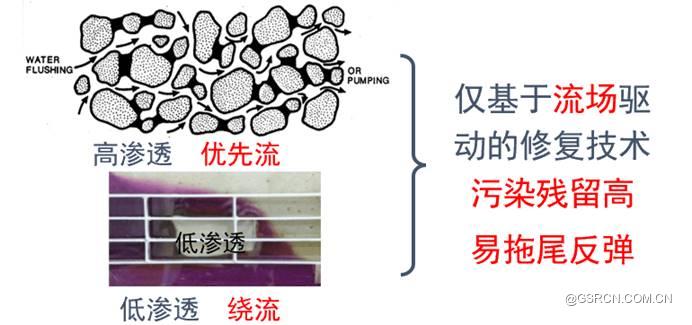

(三)非均质含水层污染修复所面临的挑战

我们需要注意的是:即便是在高渗透地层,抽出处理时也会存在优先流,在毛细作用吸附力作用下有残留的DNAPL;而在低渗透介质的条件下,不论采用冲洗还是抽出,低渗透介质受到的水力影响小,通常会发生绕流。这也是仅基于流场驱动的修复技术污染残留高、易拖尾的原因所在。因此,我们需要解决的关键问题是:如何促使残留的污染物能够高效脱附,以此来提高修复效率。

图2 仅基于流场驱动的修复技术的缺陷(来源:作者)

在现今的实践中,经常采用多场耦合强化污染迁移的思路,如采用循环井强化流场,或者通过加热强化污染物的迁移性。我们课题组的研究主要是通过引入电场的方式。

二、“电”修复 — 物理、化学、生物的多场耦合修复

(一)电场驱动V.S.热驱动

“电”修复不是简单的电化学,而是物理、化学、生物的多场耦合修复。提及传统的“电”修复,通常主要指的是物理效应。不论是电场驱动还是热脱附,我们会将其归类到物理修复的大类别下。若不考虑压裂这种技术,想要驱动低渗透介质中物质的迁移,较为有效的方式的电场驱动和热驱动。

电场驱动即利用电场的迁移效应,水向阴极、带电粒子向两极定向迁移。电渗流导率系数与水力传导系数相比不易受到介质粒径的影响。水力传导系数随着介质粒径减小而降低,电场对污染物迁移的优势会越显著。电场驱动具有能耗低的优点,但影响介质水化学性质、工程调控复杂,大规模工程应用较少。

热驱动即升温促使污染物气化脱附,蒸气抽提至地面处理的方式。此技术应用较为成熟且广泛,但是其能耗很高,通常与污染物沸点呈正相关。

(二)传统“电”修复 — 强化迁移

电动力学修复(EK)地下水DNAPL污染是指在介质中施加直流电。电动力学修复机制包括电迁移、电渗析流和电泳。电迁移是指在直流电场下带电粒子的定向迁移,阴离子向阳极迁移,阴离子向阳极迁移,从而去除重金属污染物、NO3–等。电渗析是指介质孔隙水向阴极移动,从而去除有机污染物。介质颗粒表面在超过其等电点pH值条件下带负电,其表面有一层正电的双电层,在电场下向阴极发生移动的同时带动水一起移动。电泳则是指带电胶体的定向移动。

但是电动力学修复(EK)也存在一定的问题:电极反应改变水化学场,阳极产生H+,阴极产生OH-,H+向阴极迁移速率通常大于OH-向阳极迁移速率,整个介质体系出现酸化现象。如果pH值小于介质的等电点,介质的表面便由原来的带有负电变为带有正电,引起电渗析流停止或反向。在工程上如果用电动的方式强化有机污染的迁移,那么pH值调控是必备的,通常会采用缓冲的溶液或阴阳极液循环等。如果用电动应对重金属污染,也需注意因酸化、pH值的变化导致重金属赋存状态的改变。

图3 电动力学修复存在的问题(来源:作者)

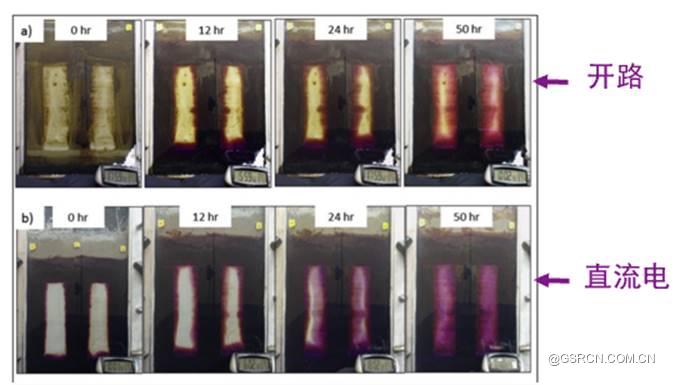

在后期的研究中,电动力学修复也发展出跟化学、生物的耦合。主要机制为用电的方式突破传质的限制。

电动-原位氧化(EK-ISCO),例如用电动强化驱动高锰酸钾迁移降解三氯乙烯。如果为开路,注入的高锰酸钾无法有效进入低渗透区域。当施加直流电,对比观察发现直流电促使高锰酸钾盐在低渗透区域更均匀地分布。后续监控其浓度反弹,电动强化对比仅化学氧化和水力冲洗,能够显著减少污染物浓度反弹。

图4 电动强化驱动高锰酸钾迁移降解三氯乙烯(来源:Water Res. 2017, 113:215-222)

电动-电阻加热-原位氧化(EK-ERH-ISCO),与上述概念类似,采用电动-电阻加热-原位氧化的方式驱动过硫酸盐降解四氯乙烯。过硫酸盐除了有迁移的问题,还有活化的问题。因此研究人员提出用直流电动输送过硫酸盐药剂,又在下一阶段切换成交流电阻加热去活化过硫酸盐,两者使用同一组电极,操作简便。

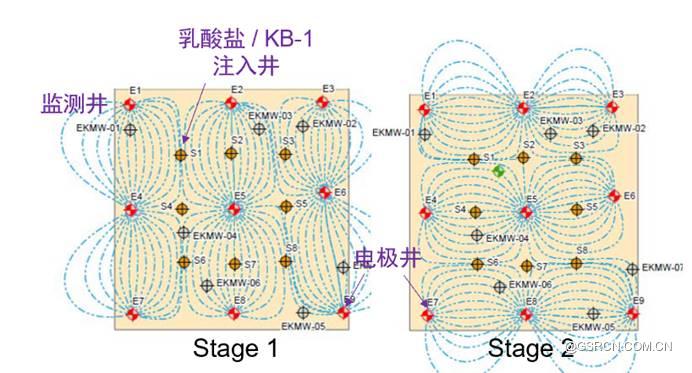

电动-生物(EK-BIO),即电动与生物的耦合。案例来自美国Naval Air Station,主要污染物是PCE和TCE,污染场地为低渗透性介质,使用电动强化驱动KB-1菌剂与乳酸盐的迁移分散。通常情况下细菌表面带有负电,可以在电场下发生迁移。实验分为两个阶段:第一阶段为垂直方向的电场方向,第二阶段为水平方向的电场方向来驱动KB-1菌剂与乳酸盐的分散。在一年半的运行监测时间段内,发现电场内的监测井菌的丰度高,有脱氯产物检出;电场外的监测井脱氯菌丰度低、无脱氯产物。

图5 电动-生物实验两个阶段示意图(来源:ESTCP Project ER-201325, 2018 Report)

由上述3个案例可知:电的主要作用为利用电场的电动效应,驱动污染物或者修复药剂的迁移。

(四)物理效应:热驱动

在“热”方面,虽然热传导加热(TCH)和电阻加热(ERH)是通电的,但是其加热原理显著不同。热传导加热(TCH)基于热量传递,电流只流过加热电极棒(例如电热棒),通过热传导或热辐射等方式加热污染区。电阻加热(ERH)能耗低于热传导加热,电流流经两极间的介质,通过焦耳热效应进行加热,其中电导率高的区域优先被加热。油水界面处的电荷分布会改变界面张力,增强其迁移性。

ERH和TCH在国内外应用情况差距较大。热脱附技术在国外1988~2021年的643项修复案例中的应用概况中,ERH占比57.2%,应用最为广泛;TCH的应用占比为29.5%。而在国内热脱附技术中TCH的应用更广泛,因TCH技术引进较早,运行经验相对丰富,且实践案例中多环芳烃和石油烃等检出较多。

图6 原位热脱附技术在国外1988~2021年的643项修复案例中的应用概况(来源:Horst, et al. Groundwater Monitoring & Remediation, 2021)

(五)电热耦合驱动污染迁移

现今,传统“电”修复也在跟化学、生物进行耦合,我们希望新型的“电”修复达到守正创新的效果。

传统的电阻加热通常采用三相交流电场,有时会采用六相交流电场。最高温度为共沸点、接近水沸温度,因此一般适用于挥发性卤代溶剂,为物理热脱附作用。而电场具有很多驱动迁移效应,而电流同样具备热效应。因此我们希望能够将电场的驱动迁移效应结合电流的热效应。

在实验室中,我们利用简单的桥式整流电路,将三相交流电场转化为脉动直流电场(PDC),通过直流电的加热,达到既有电场驱动迁移,又能加热的目的。当采用直流电场加热时比交流电场加热升温更快,原因在于两极在发生电解反应,两极的电导率会增加。对比交流电下,电导率几乎介质均一、不发生变化,而直流下电导率发生动态变化。初始电导率的提升,导致电阻下降,功率上升,因此升初始温很快。同时整个介质体系里,离子在发生迁移,电导率的分布一直在动态变化。不论是对于交流加热,还是脉动直流加热,粘土均会受到优先加热。因此从降低污染残留,防止修复反弹的目标来看,效果非常好。

注意到温度的动态变化,我们也考虑了是否能够调控温度场。我们通过调整电场和流场来调控温度场,即调控电极的极性反转或水流循环。电极的极性反转的情况下,加热会更加均匀且温度会更高,平均温度可以提高20~30℃。水流循环的情况下,加热会更加均匀。

对于污染物去除,在低渗透性粘土中填了部分三氯乙烯的自由相。同样是在相同的实验体系下,我们采用了不同的电场强度。在低电场强度下,体现出一定的电动迁移,即污染羽靠近阴极方向。在更高的电场强度下,热脱附是污染物去除的主要机制,残留量较低。另外我们也发现:存在一定的最适宜电压值,例如120V的传统交流电加热情况下,将其电压提升到140V,会显著降低污染物单位去除能耗。因为气化脱附是它的机制,若达不到沸点,污染物去除率会很低;若提高电压达到了沸点,污染物会快速去除。对比研究直流电加热和交流电加热,在各个条件下,直流电会低于交流电加热能耗,相同电压下采用直流电加热,单位污染去除能耗会降低28%~83%。

另外我们也观察到热对流现象。由于温度变化会导致地下水密度、粘度、电导率的变化,引起局部水流循环。脉动直流电会引起非对称、影响范围更大的热对流,而交流电导致热对流对称。直流电场引起更剧烈的热对流,进一步强化传质。原位电场热驱动下污染物自由相去除时间仅为传统电阻加热的1/8。

因此,直流电场具备很多优势:在低渗透介质中具有电热耦合驱动的效应,尤其是在低电场强度下,电场驱动的效应较为明显。高渗透介质里会增强热对流,提升传质效果。因为有两极反应所带来电导率的变化,会强化升温效果,溶解度升高,粘度降低。

(六)电热耦合驱动协同原位氧化

传统意义上“电”修复与化学的耦合集中在过硫酸盐的迁移与活化,电极界面污染物的电化学降解也可以起到锦上添花的作用。

传统电阻加热对半挥发性卤代溶剂去除效果差,加热温度受限于水沸点温度,难以高效热脱附,但升温增加污染物的移动性和溶解度。因此,我们提出对于半挥发污染物,可以通过多场耦合强化驱动半挥发卤代溶剂迁移和原位净化。一方面通过外加药剂的方式,电场驱动过硫酸盐迁移分散与活化;另一方面利用电极反应净化污染物。我们首先研究了半挥发性卤代溶剂在加热情况下的行为,DNAPL会在热膨胀的效应下从低渗透介质中以自由相的形式迁出,自由相迁出可以显著提高污染物的移动性和去除效率。对比直流电加热和交流电加热情况,脉动直流体系热对流更强,更多DNAPL可以进入高渗区被其他耦合技术去除。

在实验室中,我们比较了用脉动直流和稳压直流条件下过硫酸盐迁移的变化。在阴极投加过硫酸盐,对比在电场作用下穿透高岭土柱至阳极池的浓度,结果显示脉动直流的穿透浓度略高于稳压直流。在电极两侧投加充分利用两种迁移效应,脉动直流下分散最优。

(七)电化学绿色高效降解

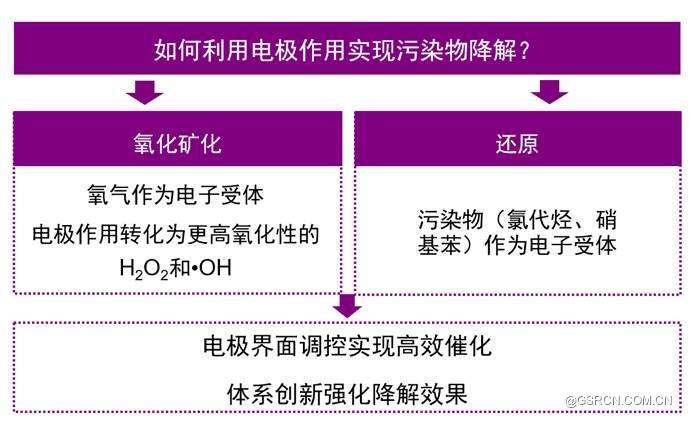

在电化学方面,电极反应也有“锦上添花”的效果。利用电极作用实现污染物降解有2种方向:氧化矿化和还原。氧气作为电子受体,阴极作用转化为更高氧化性的H2O2和羟基自由基。还原即污染物(氯代烃、硝基苯)作为电子受体直接被还原。通过电极界面调控、体系创新可以强化降解效果。

图7 利用电极作用实现污染物降解的2个方向(来源:作者)

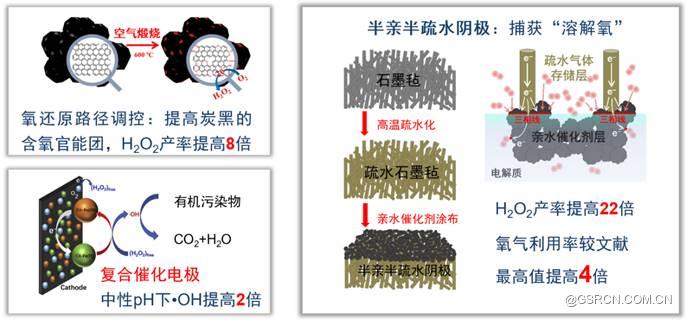

在氧还原阴极方面,我们通过提高炭黑的含氧官能团,使得H2O2产率提高8倍;构建了半亲半疏水阴极,形成疏水的气体存储层,提高H2O2产率。

图8 适用于地下水环境高效产生H2O2和-OH的电极(来源:作者)

为适应低溶解氧、pH近中性的地下水环境,利用电极产氧和电极反应对水化学场的改变强化高级氧化,提高污染物去除率。此外,还可以利用阴极直接还原与强化电场驱动相协同来强化污染物的降解。

(八)探索构建电热与微生物协同修复新模式

升温可以提高污染物去除效率,但延长时间效果有限。对于部分拖尾的污染物,可结合微生物方式进一步净化。在升温过程对场地微生物群落的影响场地中试过程中监测发现:随温度升高,微生物丰度增加;微生物群落丰富度、多样性、均匀度随样本温度的增加而降低;超过60℃的升温温度对微生物群落结构的影响更大。如何将微生物修复与电热修复更好的协同是目前研究中关注的重点之一。

三、绿色低碳发展思考

绿色低碳是新的发展方向,但这并不意味着一味减碳,亟需统筹考虑污染去除能效与碳排放。修复效率与地层密切相关,技术的适用性、可选择技术的范围也随着地层岩性的变化发生显著变化。针对场地修复,技术应用上应该本着因“地”制宜、因“态”制宜的原则。根据污染物不同的赋存状态和地层条件,开发不同的能够落地的技术。实验室研发必须结合场地验证总结问题,进一步提升效果。

对于“电”修复的进一步发展,首先需要通过机理的深入理解,进一步实现多效应协同创新。在跟化学的结合上,利用电极界面电子得失,考虑粘土矿物界面反应过程。在生物耦合方面,除电极产物提供电子受体和供体外,微生物电化学和电场刺激提升微生物活性因素的研究也具备潜力。未来在绿色低碳的驱动下,可再生能源驱动的电修复也是一个大方向。场地智慧化的电控系统目前缺乏相应的基础知识和技能,未来需紧密合作电控工程师研究者。最后,如何科学客观的评价技术的绿色低碳性,也是未来需要深入探讨的重要内容。

课程总结:张今英、邓璟菲、董璟琦