GSR公开课第三十二讲:夯实优化施氮基础研究

促进稻田氮素良性循环

主讲人:赵旭 博士

(2023年8月23日)

赵旭,中科院南京土壤研究所研究员,江苏常熟农田生态系统国家野外科学观测研究站站长,中国土壤学会氮素工作组、植物营养与肥料学会教育工作委员会委员,《土壤》期刊编委。主要从事农田碳氮磷良性循环原理与耦合增效提质技术研究,发表学术论文百余篇,授权专利12件,主参编学术著作《论中国农田氮素良性循环》等4部。课程概要:

报告将分享水稻优化施氮的背景,氮肥实施管理的方法和策略,水稻冠层截留作用和对大气氮吸收作用,稻麦农田氮素的来源去向与稻麦季主要损失发生的规律,提出稻田氮损失的水旱分季控制方法。

课程内容:

一、优化施氮背景

(一)氮的环境影响

氮在环境中是十分活跃的元素,它不仅是农业生产中至关重要的元素,对环境也有着巨大的影响。氮会因农业面源污染对水体产生影响;通过农田氮素排放,产生温室气体;氮元素管理不到位时,会造成土壤酸化。

(二)活性氮的概念

活性氮(reactive N, Nr),指具有生物活性、光化学反应活性和产生辐射效应的无机氮氢、氮氧以及有机含氮化合物。

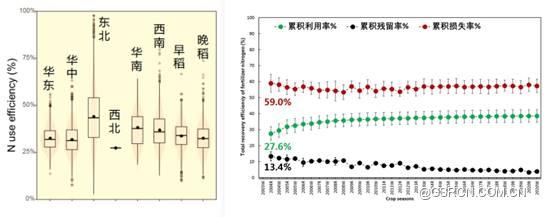

(三)优化施氮与我国农业保护的关系

据估计,中国水稻生产体系中的氮肥使用量约为637万吨,其中大部分用于水稻生长阶段,约170万吨会转移到环境中。此外,水稻的氮利用率较低,仅为34%,需要提高氮利用率以减少环境污染;累积利用率也不高。同时,通过实验表明,当季氮肥利用率和累计率低的主要原因是当季损失较高。因此,降低当地损失、提高当地利用率是实现可持续发展的关键。

图1 苏南地区水稻化肥氮利用率和累计率图

中国水稻种植中,氮肥使用过多会导致土壤酸化和生态环境多样性下降;而过度施肥则可能导致生态系统单一化、物种灭绝等问题。因此,科学地管理和利用氮肥对于确保粮食安全至关重要。为了保障粮食安全,应推广绿色农业技术和肥料配方调整等技术手段。

因此,本文从数量和质量上提出了对氮肥实施管理的方法和策略,原则是结合高产高效环保的多目标来实现,同时要解决区域性的调控问题;研究了水稻冠层截留作用和对大气氮吸收作用;探究了当前化肥主导下稻麦农田氮素来源去向和稻麦季主要损失发生的规律;为绿色农业技术和肥料配方调整等技术推广应用提供参考。

二、氮肥实施管理的方法和策略

(一)全国水稻化肥氮用量优化方法

本方法从量的方面,提出清洁化的水稻化肥用量优化方案,为政府氮肥管理提供决策参考。

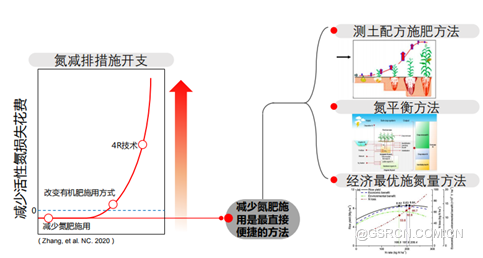

1.施氮量优化的常用方法

施氮量优化的常用方法主要分为三大类,包括减少氮肥使用、改变有机肥使用方式、4R技术等。其中减少氮肥使用是最直接便捷的方法,主要措施包括测土配方施肥法、氮平衡方法和经济最优施氮量法。由于地区差异性,每种方法都有其优缺点,需结合当地生产条件、经济、气候等因素进行考虑使用。

图2 施氮量优化常用方法比较

2.区域适宜施氮量优化原理与依据

区域适宜施氮量优化原理主要是从农户的角度考虑,通过报酬递减率来确定施氮量和时间。区域适宜施氮量优化依据为:同一地区、基本一致、广泛采用的耕种管理技术下,多年多点田间试验适宜氮量平均值作为区域推荐基本依据。

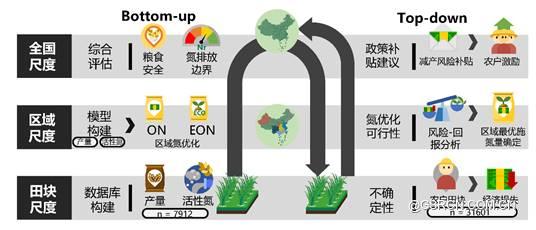

3.本研究施氮量优化思路

基于以上研究,开展了施氮量计算模型构建和验证评估工作。主要方法是首先在田块尺度建立产量和活性氮的计算模型,得到最优施氮量;其次建立评估区,从经济、环境、水稻产量等影响方面开展效果评估;再次从风险的角度,建立风险评估模型,开展风险评估;最后结合验证结果矫正模型参数,确定区域最优施氮量。

图3 施氮量优化总体思路

4.研究进展与结果

在全国一共划分了7个稻区开展验证评估,得到每个区域的经济和环境经济施氮量,进行对比分析。结果表明,虽然在田块实验中,结果具有变异性,但综合来看,本研究模型得到的区域优化施氮量不会造成水稻减产甚至可以增产,并且可以直接减少30%的氮肥使用量,农户收益也未受影响,整体效果较好。

5.区域优化施氮量的选择及激励原则

由于地区差异性,施氮量的选择依据为氮肥减施的环境收益与区域产量经济损失上限对比。在推广过程中,可以根据不同地区的情况制定个性化的方案,给予农民一定的补贴以鼓励使用环境经济施氮量。通过分析得出,在华东、华中和华南地区,可以用环境经济施氮量(即一种比较严苛的施氮量),对于减产的农户给予经济补贴;在东北地区,可以使用经济施氮量(即一种稍宽松的施氮量)。该策略的推广将有助于提高农业可持续发展水平。

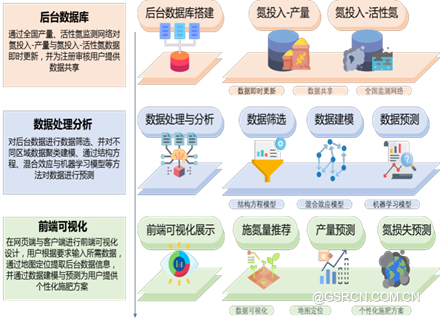

6.“控氮”决策智能管理系统

基于以上模型,构建了包含科技、管理、决策三大模块的管理系统。科技模块包含全国尺度大范围田块产量-施氮量动态监测试验网,管理模块包含适度规模经营下的氮肥配额管理与实名购买定额使用制度,政策模块包含面向全体水稻种植户的优化氮量激励补贴。

图4 “控氮”决策智能管理系统

(二)氮利用与损失的区域差异及土壤调控机制

从质的角度,分析典型区域的差异性,以此为基础,分析土壤对氮素损失差异性的影响和作用,进而提出氮素增效调控方法。

通过大数据研究发现,东北施氮增产效果优于华东,是因为其维持高产所需吸氮量较低,吸收氮形成稻谷产量的生理效率高;东北水稻对氮肥的吸收效率略高,由于氮投入较低,因此氮肥损失与环境影响较小,切东北土壤与长三角地区也不同,因此氮利用与损失的区域差异原因包括气候、水稻品种和土壤。

由于气候无法改变,水稻品种互换产地生长受限,因此,本研究以土壤为研究对象,将东北黑土与长三角土壤互换地区,种植水稻对比。研究结果表明,无论在什么条件下,东北土壤供氮能力、氮利用率均优于长三角土壤,通过对比研究分析发现,在长三角土壤中加入硝化剂,可以提高长三角土壤的供氮保氮能力。

由此可以得出,从质方面考虑优化施氮,需要提高土壤氨的保持能力和同化能力,为氮肥增效和损失阻控提供了土壤调控的方向及依据。

三、水稻冠层截留作用和对大气氮吸收作用

氨挥发是稻田氮素的最重要损失途径,对大气环境会产生较大影响。是指氨自土壤表面(旱地)、田面水表面(水田)或植物表面逸散至大气中的过程。氨挥发大小取决于NH4+和NH3在土壤固、液、气三相以及近地面或水面氨与大气氨的平衡。氨挥发的影响因素主要包括土壤性质、环境因素、肥料种类以及管理措施等,挥发量随温度以及土壤溶液或田面水pH的升高而加剧,随土壤阳离子交换量的增加而降低,在田间,氨挥发随风速和光照强度的增大而增多,降雨将肥料带入深层土壤,减少氨挥发,氮肥表施则增加氨挥发。

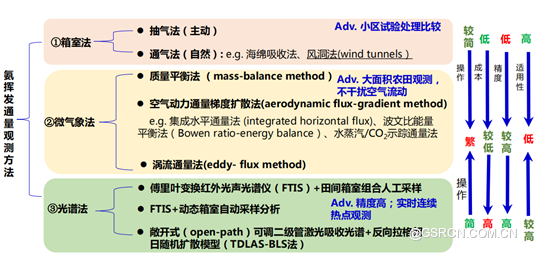

挥发氨的观测方法主要包括箱室法、微气象法、光谱法。国内使用较多的方法是箱室法,其次是微气象法。

图5 氨挥发观测方法

(一)挥发氨的水稻冠层截留作用

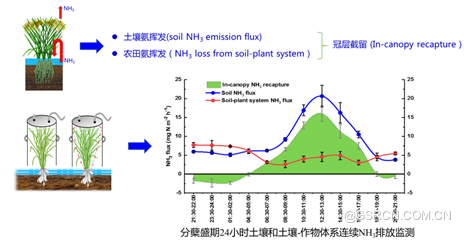

用抽气法做对照实验,一个试验瓶考虑作物(测定的氨包括之植株和农田土壤的挥发),一个试验瓶不考虑作物(测定的氨只包括农田土壤),实验连续进行24小时。实验结果表明,土壤氨挥发曲线白天和晚上有差异,加入植株的氨挥发曲线没有差异。

图6 挥发氨的水稻冠层截留作用实验结果图

由此可知,水稻冠层氨截留主要发生在白天,土壤氨排放越大,截留效应越明显。在实际应用中,分蘖肥推迟两周,可发挥冠层氨截留,减少氨挥发损失达30%;改善氮供需匹配,增加有效穗及穗粒数,增加产量9-15%,提高氮肥利用率45-50%。

发现冠层对NH3的截留,实证了推迟分蘖肥增产增效减排作用,为当前通过氮肥管理促进作物增产增效提供理论依据,为过去以土壤抽气法观测氨挥发损失的传统做法及NH3科学监测提供参考。

(二)水稻冠层对大气氮吸收作用

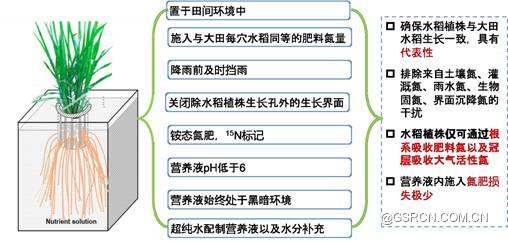

通过自主设计的栽培实验,将实验瓶放入田间,观察水稻生长过程气孔,实验装置及条件见图7。

图7 水稻冠层对大气氮吸收作用实验装置图

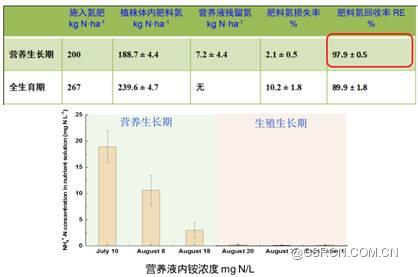

实验结果表明,系统内施入15N标记氮肥的回收率在拔节前高达98%,辅以营养液内浓度变化特征推断,营养液内氮素损失极少,生长系统施入氮肥损失主要通过冠层气态逸失至大气,且主要发生在生殖生长期。

图8 水稻冠层对大气氮吸收作用实验结果

本研究证明了水稻冠层确实可以从大气中吸收氮素。同时,利用平衡法和氮15方法进行了比较,实验结果表明水稻吸收的氮量差异较大,其中平衡点法的结果与实际值相差一半。

发现冠层对大气活性氮的直接吸收也是作物养分获取有效途径,打破了农田养分供应依赖于根系吸收的传统观点,为当前环境来源氮增加下农田氮收支及优化管理研究提供了新视角。

四、稻麦农田氮素的来源去向与稻麦季主要损失发生的规律

通过对太湖地区实地观察和分析,发现稻麦农田氮素对环境的影响较大,主要体现在水质污染和氮浓度增加等方面。为了解决这些问题,研究了稻麦农田氮素的来源去向和稻麦季氮素主要损失发生的规律,提出了稻田氮损失的水旱分季控制方法。

(一)稻麦农田氮素的来源与去向

本研究分两种方法开展稻麦体系农田中碳素来源和去向研究。

方法一是用原装土柱实验,利用15N原状土柱分组试验研究稻麦季肥料氮去向,这种方法的优势是可以对肥料进行标记。实验中,水稻和小麦分组考察,避免连续施用15N的残效影响,同时考察作物氮吸收、土壤氮残留及可测各项氮损失。实验结果表明,氨挥发和反硝化作用稻季高于麦季,作物氮素的利用、淋溶、残留、径流麦季高于稻季。土柱试验明确了化肥氮作物利用与损失的稻麦季存在差异性的事实。

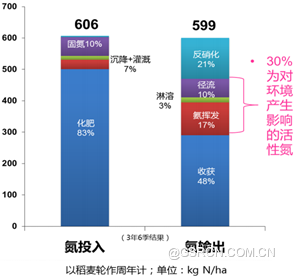

方法二是定点田块试验,以稻季与麦季作为整体研究,设置稻麦转换期全覆盖田块(7x100m),周年观测氮素收入和支出;为减小小区试验误差,考虑年际变异性,设置3年重复实验。实验发现,稻麦系统中的氮素具有高投入、高损失、高污染特征。

实验量化并印证了当前化肥主导下稻麦体系是“高投、高损”的氮素系统,超过50%氮投入会重回环境,产生了较大环境影响。

图9 稻麦农田氮素研究田块氮收支情况

(二)稻麦季主要损失发生的规律

通过土柱实验和3年田间观测发现,降低田面水NH4+和NH3浓度是控制稻季氨挥发关键;利用15N同位素示踪方法区分肥料与土壤氮对氨挥发的贡献得到,肥料贡献占比为75%,土壤来源占比为25%;麦季径流氮损失量大的原因是旱作麦季硝态氮更易流失,且在耕作季进行开沟排涝使得氮素流失增加。

麦季径流氮损失较大规律的发现,纠正了过去稻田氮污染控制以稻季为主的观点。

(三)稻田氮损失的水旱分季控制方法

根据稻麦氮素来源研究结果和稻麦季主要损失发生规律,提出了稻田氮损失的水旱分季控制方法。

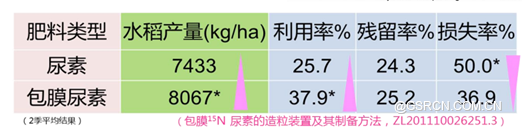

1.水稻季氨挥发控制-包膜尿素

建立了15N包膜氮肥作物利用和损失研究的田间方法,该方法可以使水稻田间氮素缓慢释放,有效控制田面水过高,提高氮利用率,大幅降低氨挥发;可以有效区分肥料和土壤氮,准确获取田间氮肥利用率和总损失,确认肥料供氮和作物需氮是否匹配。

图10 包膜尿素与尿素应用结果对比图

2.小麦季径流氮控制一豆科替代

南方小麦主产区与北方不同,冬季南方雨水多制约了小麦产量,整体效益低,环境风险大,只要施肥种麦,开沟排涝驱动的大量径流氮损失不可避免。因此,提出冬季南方地区用豆科种植替代小麦,可以降低冬季小麦田间氮损失,且具有明显的生态环境效益。

五、结语

综合而言,优化施氮的核心是阻控田间氮损失,阻控田间氮损失的两个关键环节包括当季提高吸收、增加固持和后期提高残留氮有效性。由此,得出阻控氮损失的主要技术原则是量质并举,即促进氮在土壤中的有效保持,提高气候、土壤、作物的契合度。

此外,在氮素观测方面,当前对氧化态和还原态氮化合物通量观测方法仍有相当大的时空局限性和不确定性。源汇定量是氮循环研究的重要主题,其精准程度受制于氨通量观测,而现有方法只能将不同试验处理做相对比较,普及氮迁移转化过程的实地实时连续定量任重而道远,氮循环观测方法的持续改革与创新仍是揭秘氨循环的先导。

课程总结:田梓