GSR公开课第31讲:污染场地可持续风险管控

主讲人:陈卫平 研究员

中国科学院生态环境研究中心

(2023年7月18日)

陈卫平,男,博士, 中国科学院生态环境研究中心研究员、土壤环境科学与技术实验室主任,中国科学院大学特聘教授,中国生态学学会生态健康与人类生态专业委员会副主任。2001年获南开大学硕士学位,2005年获美国加州大学河边分校博士学位,2009年入选中国科学院“百人计划”。长期从事土壤污染生态效应与风险评估、土壤污染过程模拟、耕地重金属污染修复与风险管控等相关工作。发表论文200余篇,申请获得专利、软件著作权10余项,获省部级奖项6项。

课程概要

从污染场地技术体系及发展历程、风险管控模式等方面,结合可持续发展和风险管控理念,提出污染场地全生命周期可持续风险管控框架,从可持续区划、可持续决策、可持续再生到全过程可持续评价四个方面具体阐述污染场地可持续风险管控相关概念模型、指标体系、评价方法、管理实践及案例研究。

课程内容

一、背景概述

(一)发展历程

从全球范围来看,污染场地是以1978年美国的拉夫运河事件为起点进入到公众视野,为应对由此产生的土壤污染问题,美国颁布了超级基金法,并自此引起国际社会对土壤污染问题的广泛关注。在国内,我国最早曝光的工业污染场地环境事故是2004年的北京宋家庄地铁站事件,该事件标志着中国土壤污染问题和工业污染场地修复的开始。实际上,土壤污染社会关注度高,防治也面临巨大的挑战。

在“十三五”重点研发计划下,我们团队调研了我国33个有机污染场地并进行了地层岩性特征分析。该过程发现:大约61%的场地具有很强的非均质性,既有低渗透性的粘土等,也有高渗透性的砂土等。100%的场地含有粘土或粉质粘土这种低渗透性地层,我国南方很多场地如上海、苏州、武汉等均以低渗透性介质为主。这种类型的土壤污染能够通过地表水、地下水等途径扩散从而产生巨大的环境危害,且扩展途径较多、传导机制复杂。

欧美发达国家早在20世纪80年代就将土壤保护纳入国家环境管理体系,经过几十年的发展,已形成完善的集法律法规、技术标准和管理机制为一体的土壤污染防治技术体系。各国土壤污染防治制度及管理方法既有相似又存在差异。但对中国现有国情来说,国外的很多可持续风险管控理念比较激进,我国需要相对中立和可再生的管理计划。

图1是我国土壤污染防治技术体系的整体架构,从最前端的污染防治、早期调查、风险评估、治理修复、结果验收、开发利用形成闭环逻辑,土壤污染防治实际实践中基本是遵循这样一个思路和流程,即前端开展污染预防和防治,后续为大家熟知的调查评估、修复验收,最后进入开发利用。

图1 我国土壤污染防治技术体系(来源:作者及其团队)

针对场地修复过程中的二次污染问题,行业内提出绿色可持续修复概念(GSR),主要针对能源消耗和碳排放问题,后逐渐扩展为环境、社会和经济多个维度。1995年,荷兰REC首次将风险、环境和成本三个指标纳入决策。2002年,欧盟CLARINET明确基于风险的污染土壤可持续管理思想。目前,中国GSR体系不够完善、基础比较薄弱,发展经历了三个阶段,即1980 - 1990年彻底清除阶段、1991 - 2000年风险管理阶段、2001 -现在绿色可持续管理阶段。1980 - 1990年彻底清除阶段是目的导向,即将所有物质都恢复到自然背景值,存在技术问题、经济问题和二次污染问题;1991 - 2000年风险管理阶段是风险导向,即污染场地风险管理框架强调源-暴露途径-受体链,关注修复技术的选择及环境效益;2001 -现在绿色可持续管理阶段是效益导向,即基于风险管理框架,更加关注修复过程中环境、社会及经济效益的平衡。

图2 我国污染场地可持续风险管控发展历程(来源:作者及其团队)

(二)管控模式

根据国内外对风险管控内涵及技术分类的主导认知,土壤污染风险管控内涵有广义和狭义之分,以污染场地为例,广义的风险管控即修复+风险管控,是指在土壤污染预防与治理全生命周期中,基于污染风险配套采用一系列减缓或控制土壤污染风险的管理制度和技术方法,如移除或者清理污染源、切断暴露途径、隔离风险受体等措施,在管控土壤风险的同时保护人类健康与环境,达到污染场地治理与再利用的目的。狭义的风险管控技术定义为适应性较强、可显著减少场地治理过程中环境足迹的基于风险的治理方法,根据美国环保局国家优先名录(NPL)对污染场地管理措施的汇总分类,主要包括工程控制技术、制度控制技术和监测自然衰减技术。修复与风险管控的国际专业术语为“remediation+risk management”。

(三)实施情况

2000年,北京市环境保护科学研究院主持完成《北京化工集团七厂及北京市第一建筑构件厂等用地性质改变的环境风险调查与分析》项目,这是国内首次引入场地风险评估技术的场地调查与风险评估项目,开展场地土壤砷和汞污染风险评估及修复目标值推导。随后,我国风险管控制度体系经过近二十年发展衍变,经历了从适用普遍性规范到独立性立法两个阶段,在污染场地环境管理系列技术导则、风险管控标准与技术指南及北京、重庆等地方污染场地风险评价筛选值和技术导则的补充完善下,初步形成了以《土壤污染防治法》为专门立法,以“土十条”为具体实施要求,配套《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》、《污染地块风险管控技术指南—阻隔技术(试行)》、《污染地块风险管控与修复效果评估技术导则》、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》系列技术导则的污染场地全过程风险管控体系,覆盖了风险预防、风险调查、风险评估、风险管控、效果验收和后期监管等各个阶段。场地修复与风险管控全面加速铺开。如图3所示,截至2023年6月,全国共计12000余个关闭搬迁企业地块依法完成土壤污染状况调查,列入国家建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录的地块共计2436个,包括风险管控地块134个,修复地块1441个,管控及修复地块861个。“十四五”以来工业地块修复投资约206.1亿元,较“十三五”增长39.06%。

图3 我国污染场地可持续风险管控实施情况(来源:生态环境部环境规划院)

然而,对地块环境调查情况、目标可达性、过程二次污染、污染土壤去向等进行跟踪监测,我们发现疑似违规问题73个,这与污染场地管理的可持续发展原则相违背。因此,我们希望不仅仅局限于场地的概念,而是能够涵盖污染场地的全生命周期,在时间尺度上,包括当前和未来,从调查、设计、施工、运行、建设、监测再到土地再利用;在空间尺度上,包括场地、区域和全球;在时间尺度上,在评估维度上,包括环境、社会和经济3个方面。

(四)研究思路

污染场地全生命周期可持续风险管控涵盖5个阶段:1.场地调查阶段、2.方案设计阶段、3.施工与运行阶段、4.验收监测阶段、5.土地再利用阶段。可持续区划在场地调查阶段进行,可持续决策在方案设计阶段进行,可持续再生在土地再利用阶段进行,而可持续评价涵盖整个生命周期过程。

图4 我国污染场地可持续风险管控研究思路(来源:作者及其团队)

二、可持续评价

(一)概念模型

如下图所示,基于“三次影响-五大效益--十大要素-六大目标”,以原始污染危害、管控过程二次暴露危害、场地再利用三次影响为出发点,关注风险管控及土地再利用潜在的环境、经济、就业、土地价值和社会稳定五大效益,对照美国材料与试验协会(ASTM)可持续修复十大核心要素,融合我国土壤污染防治六大战略目标建立区域尺度污染场地可持续风险管控重点内容识别机制。综合考虑风险管控全过程的环境、社会、经济和技术协同发展,以负面影响最小化和正面效益最大化为基本原则,我们认为污染场地风险管控可持续评价有5个重点内容:消除已有污染和风险、减少管控过程的负面影响、提高地区经济效益、增加社会公平与稳定、推动土壤资源可持续利用。

表1 识别污染场地可持续风险管控重点内容(来源:作者及其团队)

基于上述概念模型,构建污染场地风险管控“3+4+5+N”可持续评价细粒度模型。其中,3个层次定位指的是:国际、中国和区域;4个评价维度为:环境、经济、社会、技术;5个管控阶段包括:场地调查、方案设计、施工与运行、后期监管、土地再利用;N个管控措施包括:绿色技术、再生能源、经济激励、公众参与等。

图5 “3+4+5+N”可持续评价细粒度模型(来源:作者及其团队)

目前国内外指标体系非常多,我们在知网、万方、Springer、ScienceDirect、Wiley Online等数据库中通过初步文献检索,筛选出43个高频指标,接下来采用社会网络分析方法(SNA)进行共词矩阵分析,复筛出37个优势指标,进一步考虑国外典型场地可持续管理指标体系、联合国17个可持续发展目标和我国生态文明建设现实需求等,整体考量与国际接轨、衔接可持续发展、契合中国国情特色、体现指标的区域属性,最终形成涵盖技术纬度、经济纬度、社会纬度和环境纬度等4个纬度的污染场地可持续风险管控评价指标体系。由于评价目标、筛选原则、应用范围不同,每个研究团队所构建的指标体系可能存在差异,此指标体系仅供参考。

图6 污染场地可持续风险管控评价指标体系(来源:作者及其团队)

在建立起指标体系之后,接下来的难点在于如何实现不同量纲的指标量化。我们采取的思路是构建风险管控行为或最佳管理实践(BMPs)对特定评价指标的影响程度。主要是基于国内外污染场地管理过程的最佳管理实践、我国现行的风险管控制度及工程实践经验,分析总结场地管控过程中可能影响风险管控可持续性的主要管理措施,最后形成了涵盖5个管控阶段共108项最佳管理实践的污染场地可持续风险管控行为集。在场地调查、方案设计、施工与运行、验收与监管、土地再利用整个过程中,有108项管控措施可以支撑污染场地的可持续风险管控。

图7 污染场地全生命周期可持续风险管控行为集(来源:作者及其团队)

(四)指标-行为关系矩阵

为了实现所有指标的可操作可计量,我们制定了指标量化规则:基于以上构建的可持续指标库和风险管控行为集,结合资料调研和群体决策,采用0-1标度法表征特定管控措施对特定指标的影响程度。1表示某行为将对某指标产生直接影响或影响程度较大,0表示某行为对某指标可能产生间接影响或影响程度较小,可以忽略。也就是说,指标与特定行为是有关联性的。基于以上评分规则,最终建立起一个44*108维次的指标-行为关系矩阵。

图8 指标-行为关系矩阵(来源:作者及其团队)

图9 过程-行为-指标关系图谱(来源:作者及其团队)

(五)多准则评价方法

在实际情况中,不同指标对风险管控可持续水平的影响程度不同,需要对各个指标的权重进行计算。我们同时兼顾了主观赋权法和客观赋权法的优点,建立起基于综合权重系数的TOPSIS多准则评价模型,理论上更为准确、合理。主客观综合赋权方法既考虑了专家主观意见,又体现了指标客观特点,评价结果相对准确、合理;而TOPSIS多准则决策方法对数据、样本无要求,应用灵活、模型简单,能同时考虑最优解和最劣解,综合性强。

(六)决策系统

最后为了方便计算,我们基于以上评价思路进行了污染场地可持续风险管控评价系统的开发,包括前端展示、信息管理、指标管理、评价管理和结果展示5个功能模块,通过“四步法”计算能够实现多源异构数据的系统整合量化,及评价案例可持续水平的可比性。例如下图所示长沙铬盐厂地块案例分析,系统会显示地块相关信息和路径,包括位置等基本信息、管控面积、修复技术等,基于此系统,从调查、设计、施工与运行、验收监测和土地再利用全生命周期过程的信息都会被系统化整合、数据化存储。

图10 长沙铬盐厂地块决策系统(来源:作者及其团队)

(七)案例研究

最后,对评价结果进行敏感性分析,从下图可知,随机改变44个可持续评价指标的初始权重(权重总和为1),迭代500次发现,每个场地落入同一可持续等级的概率与当前评价结果无明显差异,以原东方化工厂为例,其可持续等级为强可持续(介于(0.75, 1])的概率为90.4%,远高于其它等级(9.6%)。综合来看,11个场地的检验一致性通过率达94%,其中,原东方化工厂地块较其它场地对权重变化更敏感,可持续分值介于0.7202~ 0.9711。敏感性分析结果表明,权重随机变化并不会对TOPSIS评价结果产生显著影响,在当前案例研究中采用TOPSIS方法相对有效,评价方法可行、结果可靠。

![]()

![]()

![]()

![]()

图11 11个场地可持续分值(来源:作者及其团队)

![]()

![]()

![]()

![]()

图12 11个场地敏感性分析(来源:作者及其团队)

三、可持续区划

(一)研究进展

我国污染场地的污染类型、污染程度、地块数量和分布范围等地域差异较大,污染场地治理修复费用高昂,现阶段还不具备同时对所有场地进行彻底修复的经济实力和技术力量,有必要开展污染场地可持续风险管控区划研究和分类管理,采取优先管控和再开发策略,实现有限资源的优化配置。

本研究通过开展污染场地可持续风险管控区划的国内外文献调研,对区划指标体系、区划分级方法、区划管理策略、区划工作流程等相关研究成果进行了系统梳理,将污染场地可持续风险管控区划路径归纳为基于健康风险评价的特定污染场地分区管控、基于风险分级的区域污染场地分类管理和基于污染场地再利用的风险管控区划规划决策等三个方面。其中,基于健康风险评价的特定污染场地分区管控指:基于污染场地健康风险评价,通过全面了解场地边界内污染物在水平和垂向空间上的风险表征水平,按“风险等级划分、管控区划定和管控技术筛选”的基本思路开展污染场地风险分级分区管控;基于风险分级的区域污染场地分类管理指:通过建立风险分级指标体系、选择合理评价方法来确定风险危害等级和管控优先顺序,例如美国危害排序系统(HRS)、加拿大国家分类系统(NCCME)和我国的《关闭搬迁/在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)》;基于场地再利用的风险管控区划规划决策包括污染场地再利用影响因素与优先性分析、污染场地再利用可持续性评价和污染场地再利用情景模拟预测。

(二)指标体系

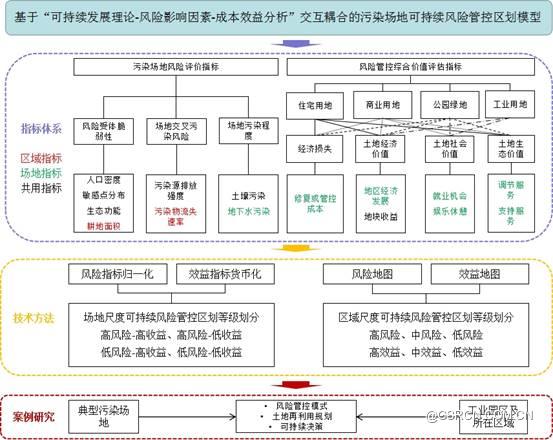

可持续区划同样也需要建立相应的指标体系。做可持续区划,最重要的两点是判断风险的高低和风险管控的效益,效益即土地经济价值、土地社会价值和土地生态价值。基于外国研究,我们团队基于可持续发展理论,同时衔接生态环境空间区划、融合场地风险因素,加以土地规划功能的考虑,体现土地资源属性,形成了一套如下图所示的指标体系和指导框架。

图13 污染场地可持续风险管控区划模型(来源:作者及其团队)

在可持续风险管控区划的指标体系中,经过对风险的高低和风险管控的效益高低的评估,形成污染场地风险地图和风险管控效益地图,最终形成了不同风险-效益程度的区划等级划分。

(三)技术方法

从风险角度进行矢量化,将土地利用、生态功能区、风险敏感点等进行空间可视化,同时,也可以将效益货币化和空间可视化,基于核算结果进行可持续区划。下图所示为区域尺度污染土壤可持续风险管控区划技术体系的示例,根据土污染现状、潜在污染风险、受体脆弱性计算得出污染物输入-输出通量,从而进行重金属污染风险空间分布特征与定级和效益分级,进行污染土壤可持续风险管控空间区划与决策。

图14 区域尺度污染土壤可持续风险管控区划技术体系(来源:作者及其团队)

(四)场地尺度案例研究

基于已建立的指标体系和技术方法,我们选择了五处场地,分别是新光不锈钢厂、原东方化工厂、南宁化工厂、沈阳化工厂、原长城化工厂,根据不同的风险指标和效益指标分别进行了风险指标数据统计和效益指标计算。因为场地本身的面积和自身条件不同,所以其风险值和净效益也各不相同,区划结果划分为低风险-高效益、高风险-低效益、高风险-高效益、高风险-高效益、低风险-低效益等五个类别。

根据核算结果得到以下结论:人口密度和敏感受体对风险水平影响较大,且不同污染介质存在差异,地下水污染较土壤污染风险更甚;场地本身和周边房产增值是影响总价值的主要因素,生态系统服务价值占比较小;绿地再生模式下,土地本身市场价值和经济产出能力受限,但生态价值和社会价值持续增强;区划结果为高风险-高收益、低风险-高收益,消除土壤污染风险的同时能获取较高的土地开发收益,风险管控和开发优先性等级较高;区划结果为高风险-低效益,应尽快消除健康风险隐患,探索更高收益回报的管控与开发模式;区划结果为低风险-低效益,风险管控和开发优先性等级最低,建议以环境监测为主,必要时采取工程阻隔措施防止污染扩散,然后探索更高收益回报的管控与开发模式。

(五)区域尺度案例研究

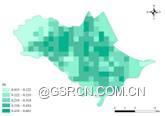

区域尺度案例层面上,我们选择浙江省宁波市某工业集聚区作为研究案例,它拥有金属园区、机电工业园区等多个工业园区共70多家在产企业,涉及冶金、制革、机械及化工等多个重金属重点污染关注行业。我们对其进行了土壤重金属污染调查,通过污染源解析确定主要排放源和贡献率,然后对工业源、农业源和交通源三类土壤重金属主要输入源的输入强度进行空间量化,并利用RUSLE模型模拟土壤侵蚀造成的重金属流失。通过输入-输出通量计算获得土壤重金属污染累积风险的空间分布,下图可以看出:重金属污染累积风险空间分布不均、影响面积不同。

图5.5 镇海区土壤重金属污染源强空间分布图(来源:作者及其团队)

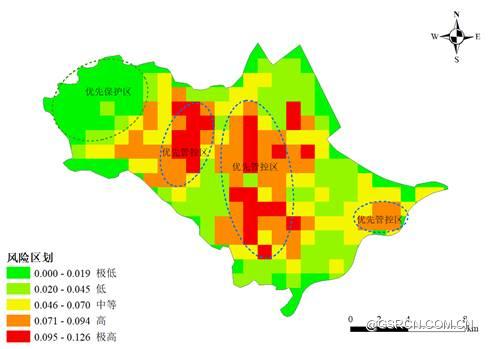

最后,通过“静态-动态”风险交互模型,模拟污染物静态分布和动态累积的风险空间区划,根据自然断点法划分为极低、低、中、高和极高风险区5个等级,以此绘制高分辨率风险地图,分别占区域总面积的32.89%、22.92%、18.27%、17.28%和8.64%。如下图所示:土壤重金属污染风险呈现高度空间异质性,极低风险区主要位于西北森林区,为生态旅游区,受人类活动影响较小,应优先保护;中级以上风险区主要集中于中部以南、以西和东部沿海,建议划分为风险优先管控区;其它区域可定期开展土壤环境监测,以土壤污染预警为主。

图16 风险区划图(来源:作者及其团队)

在后期开发利用方面,我们利用机器/深度学习预测模型进行土壤污染对土地价格影响的模拟预测,除土壤污染外,还需要考虑地块的结构属性、环境属性、位置属性和邻里属性等各因素。本研究的地价交易样本时间跨度长达15年,并且各个地块样本在容积率、土地开发程度、土地交易时点、土地出让年限等方面存在较大差异。为了保证数据的准确性和可比性,必须进行统一的交易情况修正、土地交易时点修正、土地出让年期修正、土地开发程度修正和建筑物容积率修正。

通过“模型训练-性能评估-模型优化”,形成耦合土壤污染风险的土地价值空间区划。区划结果与很多常规预测一致,例如结构属性对各类土地价值影响最大,占40%以上,其中以面积、时间和容积率为主要影响因子;环境属性方面,土壤环境质量对商业/居住用地地价影响明显(13.82%),工业用地以人口密度为主要影响因子(11.77%);位置属性方面,交通便利性导致对交通设施依赖性减弱,对地价影响力降低,“到CBD的距离”指标影响力较高,为28.75%;邻里属性方面,自然景观影响最大(14.06%),工厂的负面效应为7.73%。在浙江省宁波市某工业集聚区地块中,商业/居住用地存在4个高值区(>10044.48元/m2),占 17 km2,邻里特征明显、低土壤污染风险、工厂少;工业用地存在4个高值区(>1341.61元/m2),占 14.28 km2,环绕南部、沿海、CBD周边;土壤保护措施对上述两类用地的地价影响分别为 0.31%~96.31% 、3.24% ~52.42%,增值幅度高达1938.64 元/m2 和359.20 元/m2。以上结果可对未来土地规划和定价提供一定的决策支撑作用。

四、可持续决策

(一)决策指标与方法

目前我国很多污染场地修复技术路线的制定存在各种各样的问题,例如修复不到位或过度修复,因此,在污染场地修复设计阶段,科学的可持续决策非常关键,也是目前土壤修复行业中的重要一环。

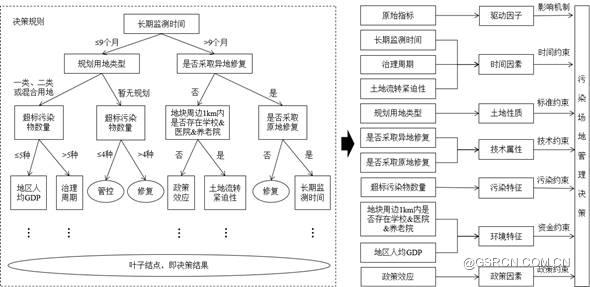

为解决以上问题,我们开展了污染场地风险管控SWOT(优势-劣势-机会-威胁)分析,通过了解各项风险管控技术的优劣势并识别其工程应用的驱动、阻碍主导因素,判断污染场地是否具备开展风险管控的条件,及可采取的风险管控措施,从而为污染场地中长期风险管理策略提供科学依据。如下表所示,SWOT中的S(优势)指的是受污染物类型影响小、成本相对较低、受土壤质地限制小等;W(劣势)包括无法彻底清除污染物、限制场地再开发、效果不确定性大等;O(机会)涵盖场地地质条件复杂、修复成本有限等;T(威胁)涵盖地下水埋深较浅、利益方意见不一致等。总体来说,决策过程中需要考虑以下各类指标:场地环境因素、社会经济因素和技术管理因素。基于以上SWOT分析选取风险管控决策指标,构建风险管控CART-DT树模型进行管控技术分类预测。

表2 风险管控决策指标(来源:作者及其团队)

|

特征变量 |

定义 |

||

|

场地环境因素 |

场地复杂性 |

地块面积 |

调查地块总面积,亩 |

|

污染物数量 |

超过标准值的特征污染物数量 |

||

|

污染物特征* |

污染物是否具有挥发性、持久性等特点 |

||

|

地下水脆弱性 |

指地下水污染情况及埋深,m |

||

|

环境敏感性 |

周边敏感点 |

地块周边1km内是否存在以下敏感目标:幼儿园、学校、居民区、医院、食用农产品产地、地表水体、集中式饮用水水源地及自然保护区 |

|

|

社会经济因素 |

社会因素 |

社会稳定 |

是否发生以下事件:突发环境污染事件,或因土壤污染问题造成重大社会影响的事件 |

|

经济因素 |

治理成本 |

地块治理的资金投入情况,万元/m2 |

|

|

人均GDP |

代表地区经济实力,万元 |

||

|

技术管理因素 |

技术因素 |

环境友好性 |

技术是否具有低碳低能耗特性 |

|

政策因素 |

政策响应度 |

以《污染地块土壤环境管理办法》发布年份表示地块治理的政策敏感性 |

|

|

管理因素 |

开发紧迫性 |

地块预计治理周期是否满足土地再利用的时间要求,年 |

|

|

管理需求 |

管控后需开展长期监测的时间,年 |

||

(二)案例研究

收集我国22个省市的138个风险管控地块进行案例分析,其中约三分之一的场地来自于湖南省,联合江苏省、广东省和山东省占比超过样本总量的60%。

基于上文所述决策指标,构建风险管控CART-DT决策分类树模型,对所构建模型进行十折交叉验证,得到决策树模型平均准确率约为78.57%,说明模型输入特征对输出结果的解释度较高,利用此模型进行决策预测的结果较合理。如下图所示,污染场地修复或管控的最终决策主要通过时间、标准、技术、污染、经济和政策等6个方面进行约束。具体为:时间因素(长期监测时间、治理周期和土地流转紧迫性等)对技术筛选产生直接约束;联合修复技术及单一风险管控技术对决策模式起关键的引领性和推动性作用;环境特征通过地块所处的社会环境(敏感目标)和经济环境(地区经济发展水平)影响决策机制;政策节点对决策模式影响显著,《污染地块土壤环境管理办法(试行)》于2017年施行,首次明确“在土壤污染防治工作中,坚持风险管控,以达到控制风险及土地安全利用”的基本原则。

图17 风险管控决策驱动因子及影响机制(来源:作者及其团队)

五、可持续再生

(一)国际背景

目前在英、美等发达国家,基于风险管控的污染场地可持续再生实践案例较多,英国建筑业研究和信息协会(CIRIA)、欧盟RESCUE和美国EPA都已针对棕地可持续再生制定了相应的再开发路线图、再开发可行性评估流程等规定条款。以绿色空间或能源生产为方式的棕地“软再利用”因其广泛的环境、社会和经济综合效益,以及整体可持续性受到发达国家城市规划的决策青睐。美国EPA的棕地再开发可行性评估流程与我国相应框架类似,但我国还未提出棕地再生利用的概念。

图18 基于风险管控的污染场地可持续再生的国际背景研究(来源:清华大学)

(二)核算体系

污染场地可持续再生同样需要考虑环境指标、社会指标和经济指标。有些指标可以通过半定量的方式核算,例如英国通过利益者访谈对SuRF-UK 75个可持续修复指标打分;而有些指标可以通过定量方式进行核算,包括对生态服务、就业、土地增值、经济影响等指标货币化。

目前在中国,也基本具备了可持续再生的条件。在“生态修复,城市修补”(双修)和“碳达峰、碳中和”(双碳)背景下,近自然解决方案的污染场地风险管控与再生模式是否会有效降低碳排放及通过何种作用机制实现协同增效和可持续发展,是我们需要考虑的问题。如下表所示,目前可以利用一些相对简单的棕地再生价值实现路径进行价值核算。

表3 棕地再生价值实现路径及核算方法(来源:作者及其团队)

(三)案例研究

英国阳光港河公园:位于英国威勒尔(Wirral)布罗姆巴勒港(Bromborough Dock)的阳光港河公园(PSRP),由原填埋场改造的占地28公顷的公共绿色开放空间,投资约340万英镑用于生态修复、公园建造和长期管理。基于此公园改造前后的文档资料和利益者访谈,基于SuRF-UK 框架的定性可持续评价方法建立棕地再利用“压力-机制-受体”可持续传导模型。模型结果显示:公园开发情景比维持现状的长期监测具有更好的环境、社会和经济可持续发展前景。

图19 英国阳光港河公园开发前后照片(来源:作者及其团队)

城市绿心森林公园:坐落于北京市通州区大运河南岸,占地11.2km2,相当于3.8个颐和园或2个奥森公园,林木覆盖率超80%,2020年9月底开园,开园至今已接待640万余人次游客。绿心公园是土壤污染风险管控与园林造景有效融合的典型案例。其生态保育核原址为东方化工厂,厂区污染面积约90万m2,土壤主要污染物为苯,地下水主要污染物为苯、总石油烃、甲基叔丁基醚。采用“生态恢复+阻隔覆土+自然衰减+环境监测+制度管控”的近自然解决方案对搬迁遗留的污染场地开展低碳经济、环境友好、绿色可持续的风险管控,效果显著。监测数据表明,自开展风险管控至今,该场地环境空气达标,地下水流场稳定,污染物未发生明显扩散。

对其进行可持续再生价值核算的结果表明:开园至今(2022年10月—2023年6月)产生的综合价值达961814.67万元,净收益911814.67万元。运营过程中每年碳排放约844.64t,而通过地源热泵降碳减排和植被产生的碳汇量约12677.12t,远超碳中和目标,固碳价值为903.88万元/a。固碳能力持续增强,占生态服务价值的28%。城市棕地治理再生对周边房产溢价明显,公园景观溢价率高达9.57%。社会价值是棕地景观重塑的核心功能,在文化弘扬、教育研学、旅游休憩和景观观赏中发挥重要作用,预测公园开园第四年度其贡献率将增至52.22%(602660.84万元)。

表4 绿心公园可持续再生价值核算结果(来源:作者及其团队)

|

类别 |

价值总量 |

单位面积价值 |

服务功能价值(万元/a) |

|||

|

生态价值 |

3 215.35万元/a |

2.87 元/m2/a |

调节服务 |

气体调节 |

1 143.97 |

|

|

气候调节 |

565.28 |

|||||

|

净化环境 |

211.25 |

|||||

|

水文调节 |

688.14 |

|||||

|

支持服务 |

维持养分循环 |

18.88 |

||||

|

生物多样性 |

321.47 |

|||||

|

土壤保持服务 |

266.36 |

|||||

|

社会价值 |

150 665.21万元/a |

134.52 元/m2/a |

文化服务 |

148 467.13 |

||

|

就业价值 |

2 198.08 |

|||||

|

经济价值 |

538 643.13万元 |

480.93 元/m2 |

房产溢价 |

538 643.13万元 |

||

综上所述,近自然解决方案是棕地重新融入城市机体,在碳中和目标导向下实现国土资源生态产品价值就地转化,生态、社会和经济价值全面协同增效的有效路径,对城市棕地再生设计和可持续发展具有重要的决策价值。

课程总结:张今英、高铭晓、邓璟菲